执著的艺术梦

一八六〇年七月二十四日,阿尔丰斯·穆夏(Alphonse Maria Mucha)出生于捷克摩拉维亚南部的伊万契采小镇,父亲是法院的招待员,母亲是家庭教师,爱好音乐与美术。在穆夏很小的时候,母亲就常在他的胸前挂一支铅笔,鼓励他画画。十岁时,穆夏被送到了摩拉维亚省首府布尔诺上寄宿学校,并成为了当地圣彼得和圣保罗大教堂唱诗班的成员,培养了他对于音乐的爱好。同时,这座教堂中极具感染力的巴洛克风格壁画给少年穆夏留下了深刻的印象,对他之后艺术道路的发展产生了深远影响。

穆夏笔下的伊万契采小镇

高中毕业后穆夏回到了家乡,在父亲的帮助下找到了一份法院文员的工作,但业余的大部分时间里他都在为当地一家剧团充当演员和布景画师。一八七八年,穆夏放弃了法院的职位,抱着成为历史画家的梦想,向布拉格国立艺术学院递交了入学申请,却不料遭到校方的拒绝。一八八〇年,穆夏来到维也纳,成为了一家剧院的舞台布景学徒工,这份工作让他在学习绘画技法的同时,能够经常去剧院看戏,在剧院工作的经历使得穆夏对剧场及舞台环境非常敏感,在他之后的一些绘画作品中都能感受到一种微妙的舞台氛围。同时,在维也纳期间他开始学习画家汉斯·马卡特(Hans Makart)的画风,后者以巴洛克风格的贵族女性肖像画著称。

为库恩伯爵绘制的壁画

可惜的是,这家剧院不久后被一场大火化为灰烬,失去工作的穆夏用身上仅有的钱买了一张火车票一路北上,来到了与奥地利边境接壤的摩拉维亚小镇米库洛夫,以画肖像和设计碑文为生。有过剧场工作经历的穆夏很快加入了当地的剧团,他设计布景,有时也充当演员。在此期间,他遇到了赏识其绘画才能的卡尔·库恩(Karl Khuen)伯爵,并受邀为其城堡绘制壁画,壁画完成之后,在库恩伯爵的资助下,穆夏得以在一八八五年去往慕尼黑艺术学院接受正规的美术教育。在这里穆夏进一步提升了他的绘画水平,尤其是大型历史画和寓意画的创作技法,他仍然将汉斯·马卡特和古斯塔夫·多尔(Gustave Dore)作为学习的典范。一八八七年,穆夏听从库恩伯爵的建议,转入巴黎朱利安学院继续深造,师从画风细腻唯美的肖像画家朱尔斯·列斐伏尔(Jules Lefebvre)和擅长大型历史画的吉恩-保罗·劳伦斯(Jean-Paul Laurens)。次年,穆夏又转学到了克拉罗斯学院(Académie Colarossi)。然而就在第二年,来自库恩伯爵的赞助突然中断,穆夏的生活顿时陷入危机,最困难的时候只能靠扁豆充饥。

为《戏剧服装》杂志所做的《阿斯卡尼奥》相关绘画

为《戏剧服装》杂志所做的《阿斯卡尼奥》相关绘画

十九世纪的巴黎,文本和图像进入了一个无限制生产的世纪。印刷业蓬勃发展推动了出版物的民众化和插图书籍的流行。为了谋生,穆夏开始为巴黎和家乡的一些杂志、书籍画封面和插画。一八九〇年,他成为巴黎《戏剧服装》杂志的专职插画师,凭着踏实认真的态度,逐渐拥有了较为稳定的收入,也开始在出版业内小有名气。

在穆夏巴黎工作室中的光腿高更

一八九一年,穆夏结识了后来被视为象征主义先驱的画家高更,两年后当高更从塔希提回到巴黎时,经济条件好转的穆夏换了一间位于大茅舍街(rue de la Grande Chaumiere)的稍大些的工作室,并邀请高更与自己同住。喜欢音乐的穆夏买了一架簧风琴,两人经常自弹自唱。由于插画创作往往需要深入地研究主题,并通过大量草图来捕捉形象,穆夏还买了一部照相机用来记录素材。《在穆夏工作室弹手风琴的高更》这张照片正是穆夏在这一时期拍摄的。一八九二年,穆夏开始在自己的工作室里教授绘画。

在巴黎一夜成名

穆夏 《吉斯蒙达》

一八九四年对穆夏的人生而言是个重要的转折点。这一年的十二月二十六日,巴黎红极一时的著名女演员萨拉·伯恩哈特(Sarah Bernhardt)让勒梅西埃(Lemercier)印厂为她参演的戏剧《吉斯蒙达》制作海报,并需要在次年的一月一日之前拿到,但印厂的艺术家们全都回家过圣诞节了。正当印厂经理发愁没有人手时,他想到穆夏此时正在印厂加班校订石版画,于是决定让他试一试。穆夏穿着租来的燕尾服、戴着礼帽,去剧院看了伯恩哈特的演出,然后花了不到一周的时间,设计并制作了后来被视为他成名作的《吉斯蒙达》。在这张两米多高的竖条形海报中,伯恩哈特饰演的女主角吉斯蒙达被表现得苗条高挑,一身华服,独自现身于拜占庭式的装饰背景中。这种需要观众略微仰视的构图令伯恩哈特非常满意,因为凸显出了她作为一位万众瞩目的明星的高贵气质。当新年的第一天《吉斯蒙达》海报亮相街头时,引发了巨大的轰动。有人为了收藏这款海报去贿赂招贴工,甚至有人在夜里拿着剃刀去裁墙上的海报。接下来的两年中,伯恩哈特买下了这张海报的四千份副本,并且一口气与穆夏签订了五年的订单,穆夏的海报开始遍布巴黎的各个角落。

穆夏 哈姆雷特

穆夏 托斯卡

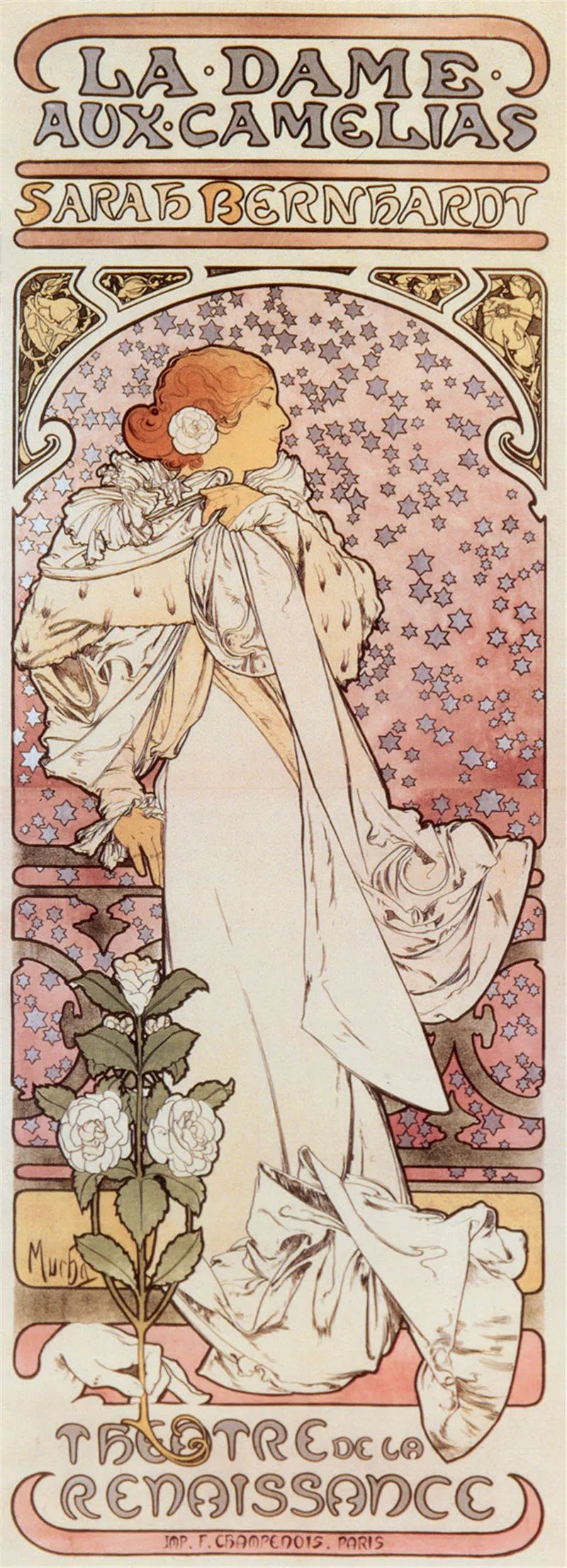

延续《吉斯蒙达》的风格,穆夏在一八九五——一八九九年间为伯恩哈特的多部戏剧设计了一系列竖条形的海报,如《茶花女》《洛伦佐传》《莎玛丽丹》《美狄亚》《托斯卡》《哈姆雷特》,展示了这位年逾五十的女明星对不同类型角色的驾驭。

穆夏 《茶花女》

其中,为巴黎文艺复兴剧院设计的《茶花女》和《美狄亚》,与《吉斯蒙达》不分伯仲,被认为是穆夏戏剧海报中的经典。《茶花女》是伯恩哈特多次出演的歌剧,画面中忧郁的女主角独自凭栏,从地上长出的一只神秘的手轻举着茶花折枝,象征茶花女悲剧的宿命,画面顶端被玫瑰荆棘包裹的心,隐喻她为爱情付出的代价,而粉紫色背景中的繁星点点凸显了茶花女孤寂的内心。

穆夏 《美狄亚》

在《美狄亚》这张海报中,穆夏抓住了伯恩哈特扣人心弦的舞台瞬间,用她紧张的姿态、暗红色的服装和惊恐的眼神共同传达出强烈的戏剧冲突。伯恩哈特非常喜欢穆夏为“美狄亚”设计的蛇形手镯,所以委托巴黎的知名珠宝商乔治·富凯(Georges Fouquet)为她制作了一款同样的手镯。事实上除了海报,穆夏还经常为伯恩哈特设计她演出的舞台布景、服装以及首饰,甚至担任其艺术顾问。

穆夏 《JOB香烟广告》

伯恩哈特戏剧海报的设计使穆夏在巴黎艺术界迅速蹿红,这些作品相继随着伯恩哈特戏剧的巡演去到了美国,进而影响到了美国招贴画的风格发展。同时,巴黎迎来了海报的黄金时代,随着彩色石版印刷术的快速发展和国际都市人们消费需求的迅速提升,海报和广告成为了巴黎街头一道亮丽的风景。香烟、香槟酒、香皂、巧克力、啤酒、年历、自行车等商业广告的订单开始源源不断地向穆夏涌来。《JOB香烟广告》被认为是穆夏最成功的一款商业广告设计。画面中一位手持香烟的摩登女子被烟雾萦绕着,微闭着双眼,性感而不失优雅,她那极具装饰性的金色卷发被当时一些调侃穆夏的人称为“通心粉”,这种植物藤蔓式的曲线造型迅速被当时的建筑和家具设计采纳,成为新艺术风格的符号。

穆夏 《羽毛》杂志年历

《羽毛》(La Plume)杂志年历也是穆夏最为知名的广告设计之一,该作品的构图形式已成为日本动漫画家广泛借鉴的图示。黑色的轮廓线勾勒出一张完美的女性侧脸,她佩戴着拜占庭式的珠宝和头饰,置身于黄道十二宫的圆环背景当中,画面四周填充着各种藤蔓和树叶造型的装饰。这款海报本来是穆夏为有着长期合作关系的尚普努瓦(Champenois)印刷厂设计的内部年历,没想到《羽毛》杂志的主编莱昂·德尚相中了这一设计并买下了它的无字样稿,用作其杂志的宣传。随后,数十家公司效仿这种做法,竞相购买这款不带文字的海报以宣传推广各自的商品,因此这款海报有多个不同文字的版本存世。尽管广告的主题各不相同,但穆夏的广告招贴作品延续了他在戏剧海报设计上的特点:美丽的女性醒目地占据画面主体,装饰风格的文字分布在画面的顶部或底部。

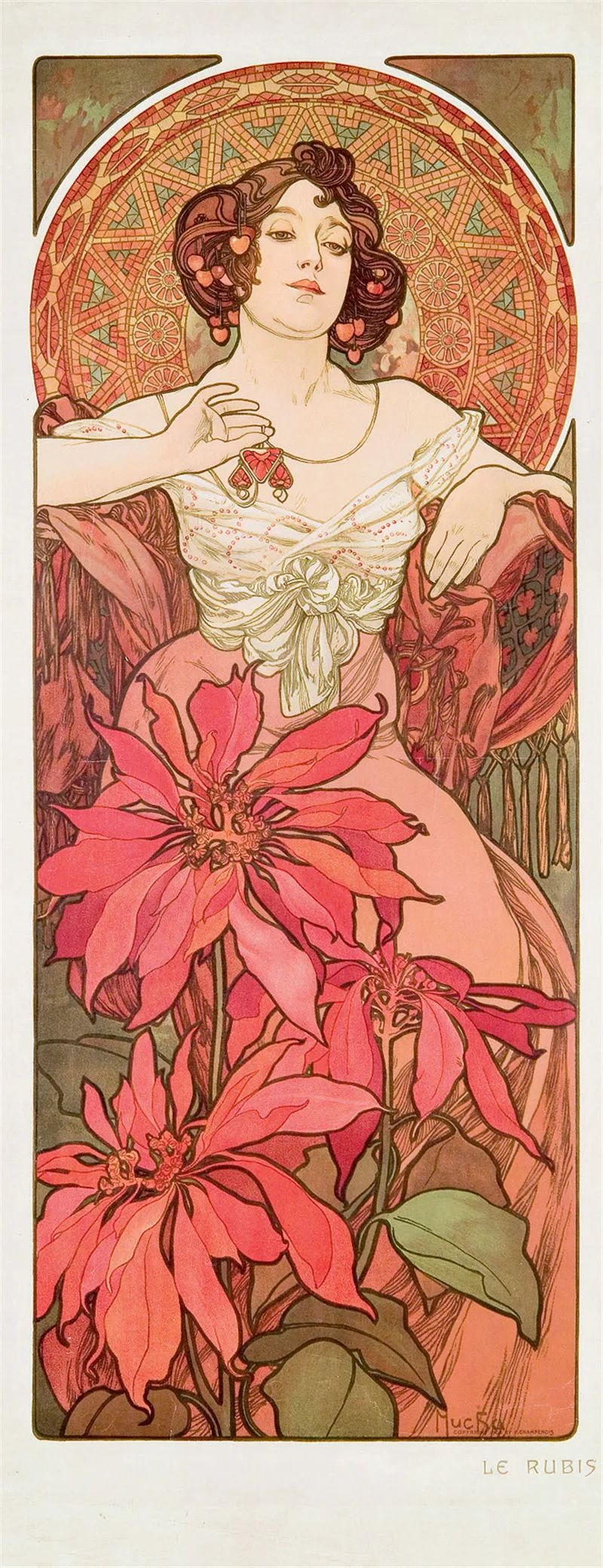

穆夏 “宝石系列”四联画:红宝石

穆夏 “宝石系列”四联画:黄玉

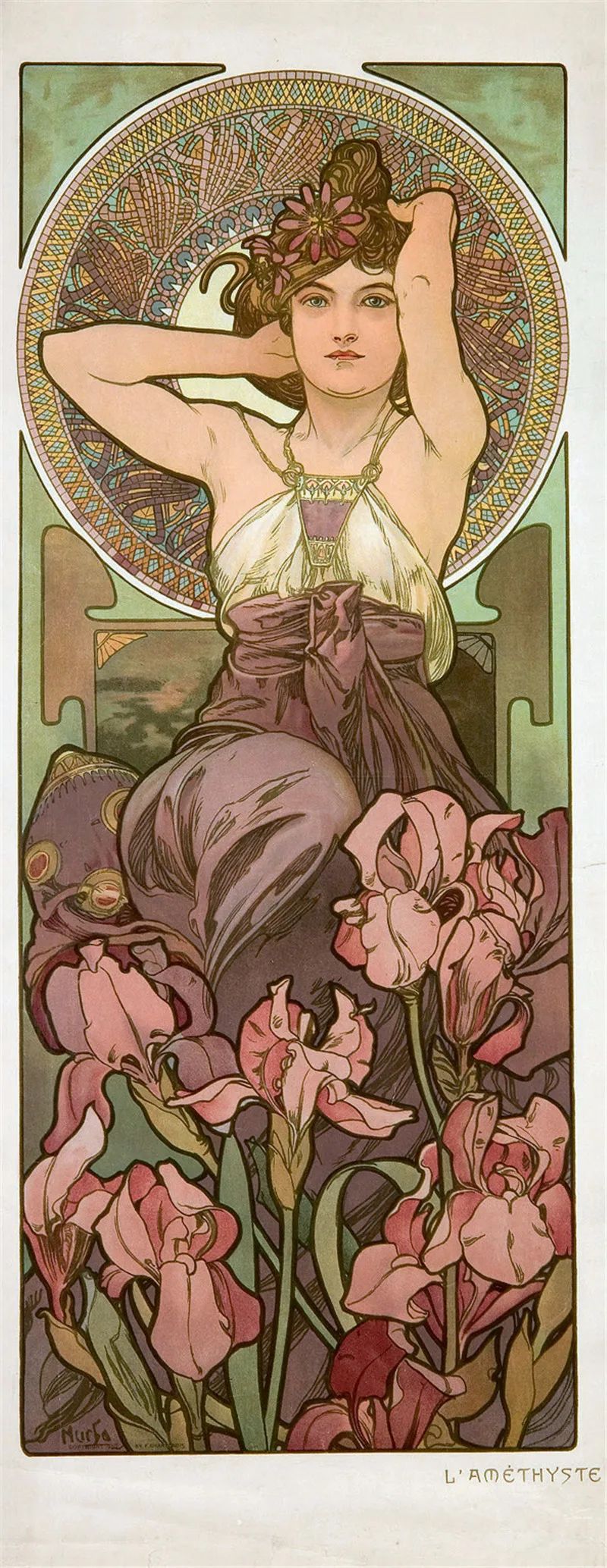

装饰板——不包含文字、纯粹用于欣赏目的的装饰画,在十九世纪末二十世纪初的巴黎是一种时髦的室内装饰形式,通常成组地用于墙壁或屏风装饰。穆夏也曾创作过一系列非常经典的装饰板,主题大多与自然相关,其中包括《四季》《四朵花》《艺术》《一日时序》《宝石》《月亮与星星》等系列。穆夏的装饰板极尽表现女性优雅姿态之可能,同时非常注重构图的均衡以及色彩的和谐。他通常会使用圆环或拱形作为人物背景,以起到稳定画面的作用,平涂的色彩则有着水彩般的淡雅效果,宁静而平和。其中最为成功的《宝石》四联装饰板,上半部分描绘了四位发型、装束和姿态各不相同的美妙女子,下半部分则画有与其所象征的宝石——黄玉、红宝石、翡翠和紫水晶——相对应的四种花卉。这些花卉不仅起到了平衡画面的作用,同时每种花的色彩与主体人物的头发、服饰甚至眼睛的颜色相呼应,而女性流露出的气质也与其所象征的宝石的特质相映成趣。

穆夏 “宝石系列”四联画:紫水晶

穆夏 “宝石系列”四联画:翡翠

无论哪种艺术形式,“穆夏风格”都具有极高的辨识度——明快的轮廓线勾勒出身姿曼妙的女子、茂密的卷发缠绕出C弯、明亮而柔和的色彩、精致的花卉图案,以及蓬勃的生命力。与同时代的一些画家(如劳特雷克、比亚兹莱、克里姆特、蒙克等)用颓废、病态的女性形象诠释十九世纪末流行的“女性恶”主题截然不同,穆夏笔下的女性流露出高贵的圣母气质并且充满生机与活力,能够让人联想到大自然的丰茂和慷慨,而这正符合那个时代女性消费群体对自身的想象和预设。也正因如此,“穆夏风格”迅速获得当时广告行业的青睐,成为众多艺术家竞相模仿的对象。

穆夏 以美狄亚蛇形手镯为蓝本制作的首饰

一八九七年二月,穆夏在巴黎的布吉尼尔画廊举办首次个展,伯恩哈特为展览的画册写了序。六个月后,《羽毛》杂志为穆夏举办了第二次个展,展出作品多达四百四十八件,杂志还为展览推出了专刊,其封面由穆夏亲自设计。这次展览后来巡回到了维也纳、布拉格、慕尼黑、布鲁塞尔、伦敦和纽约,使穆夏在海报设计领域的声誉扩大到了全球。一八九八年,穆夏开始在印象派画家詹姆斯·惠斯勒创建的卡门学院任教,不少美国学生投奔到穆夏门下。

穆夏与新艺术运动

新艺术运动是十九世纪末、二十世纪初的一场全球性的装饰艺术运动。它兴起于一八九五年左右的法国,之后蔓延到欧洲各个国家乃至美国,波及建筑、家具、平面设计、绘画和雕塑等各艺术领域,影响力一直持续到一九一〇年前后。该运动是十九世纪工业化大生产背景下,艺术界对工业化产品的粗制滥造以及各种复古装饰风的矫揉造作发起的一次反抗。它主张从东方艺术尤其是日本浮世绘和拜占庭艺术的装饰风格中汲取灵感,同时倡导“回到自然”,以自然主义的有机曲线取代机械化的直线。

新艺术运动蓬勃发展的时期也正是穆夏艺术走向巅峰的时期。穆夏作品重轮廓线及色彩平涂的细腻效果显然是受到日本浮世绘风格的影响,作为人物背景的光环、女性的长袍装束和精致的珠宝头饰以及马赛克镶嵌图案是拜占庭艺术中常见的元素,而女性婀娜的姿态和如藤蔓般盘绕的卷发、各式花卉和植物的图案以及极为流畅的曲线造型,则最准确地诠释了新艺术运动拒绝直线、崇尚有机形态的特点。虽然穆夏本人并不喜欢被贴上“新艺术”的标签,但不可否认他艺术上的成功与新艺术运动的发展密不可分,“穆夏风格”也被后来的艺术史家们视为是新艺术运动平面设计风格的最高典范。

穆夏 《洛伦佐传》

一九〇〇年,穆夏受邀回到他初到巴黎时学画的克拉罗斯学院任教,向致力于从事海报、家具和工艺品设计的学生们教授专业的装饰艺术知识和技法。一九〇二年穆夏出版了倾注心血的《装饰资料集》(Documents Décoratifs),该书收录了七十二页珍贵的穆夏设计手稿,其中包括海报、杂志封面、装饰字体、首饰、餐具、灯具、镜面、地毯、墙纸,等等,向读者展示了如何在各种装饰品的设计中运用自然主义的形式和纹样。一九〇五年,穆夏又出版了《装饰人物集》(Figures Décoratives),其中收录了四十页穆夏用极为精细的手法描绘各种姿态的女性和儿童的手稿。这两本被誉为“工艺美术家手册”的著作后来销往了全欧洲的各所艺术院校和图书馆。

新艺术运动继承了英国装饰艺术运动的精神领袖约翰·拉斯金所提出的艺术民主化理论,即真正的艺术必须是为人民创作的。穆夏的这两本书不仅融入了其艺术理念和技法的精华,也正体现了新艺术运动试图将设计变成人们日常生活的一部分、将普通民众作为主体受众的原则,因而被视为是最能概括穆夏思想和新艺术风格原则的著作。

摄影师穆夏

自十九世纪上半叶照相术发明以来,摄影就成为艺术家们的重要创作工具。对于穆夏而言,摄影是工具也是爱好,他留下的照片数量大,主题多样。穆夏还在慕尼黑求学的时候,就已经开始用借来的相机拍照。后来到了巴黎,当他的经济状况好转之后,他便购买了一台属于自己的玻璃底片照相机。

为“宝石系列联画:翡翠”而进行前期拍照的模特

玛丽亚女士与孩子们在兹比罗赫

穆夏拍照时不使用任何人工光源,完全依靠他工作室里的自然光线。他利用摄影记录模特难以保持的姿势和不易复原的场景,从而辅助他完成作品中一些复杂的构图。摄影帮助穆夏大大节省了请模特的费用,同时为其积累了大量研究素材,在创作需要的时候可以随时从中选择适合的人物姿态。另一方面,摄影也是他在日常生活尤其是旅行途中纪实的工具,他通过摄影记录自己家人和朋友的状态,同时不断练习并提升自己对于现实的观察力、对微妙光线的捕捉和对美的事物的感知。穆夏的妻儿经常成为他拍摄的对象,除了一些温馨的家庭照之外,也有一批照片是画家本人或其家人为了特定的创作主题,在镜头前摆拍的。

此外有意思的是,这些珍贵的黑白照片还记录下了作为背景的穆夏画室。一八九六年,穆夏从大茅舍街的工作室搬入位于巴黎多恩多福路(rue du Val-de-Grace)的新画室——这个充斥着野生动物标本、东方审美趣味以及各类书籍、雕塑和名贵家具的空间,出现在穆夏大量的摄影作品中。

插图版《主祷文》

出生于宗教家庭的穆夏,从七岁开始就跟着家人去教堂做礼拜,他八岁时画的一幅水彩画《十字架》正体现了宗教生活对他的影响。穆夏在追忆幼年在教堂的经历时说,“我身为基督墓前的侍者,跪上几个小时。基督的坟墓被放在黑暗的壁盒里面,被各式各样的花卉覆盖着,这些花卉散发出令人陶醉的香味;蜡烛静静燃烧着。笼罩着蜡烛的一种圣光从下方照耀着十字架上的基督。等身大的基督像在极端悲伤的情境中挂在壁上,我多么喜欢在那里跪地双手祈祷啊。除了壁上的基督木像外,我的眼前什么也没看见。闭目,想着完全都不知道的事情,看不到任何人,就想像着跪在不可思议且不可知的深渊的自己的姿态。”可见幼小的穆夏已被宗教的神性深深吸引。

穆夏对象征主义和神秘主义的兴趣也是影响其艺术发展的重要因素。十九世纪末的巴黎沉浸在象征主义思潮之中。一八九五年,穆夏开始在象征主义期刊《羽毛》上发表作品,并融入以这本杂志为核心的文学、艺术交际圈,对象征主义和神秘主义有了更深入的了解。一八九八年一月,穆夏加入了宣扬博爱与和平的神秘组织——巴黎共济会,这一时期也正是穆夏酝酿艺术道路转型的阶段。

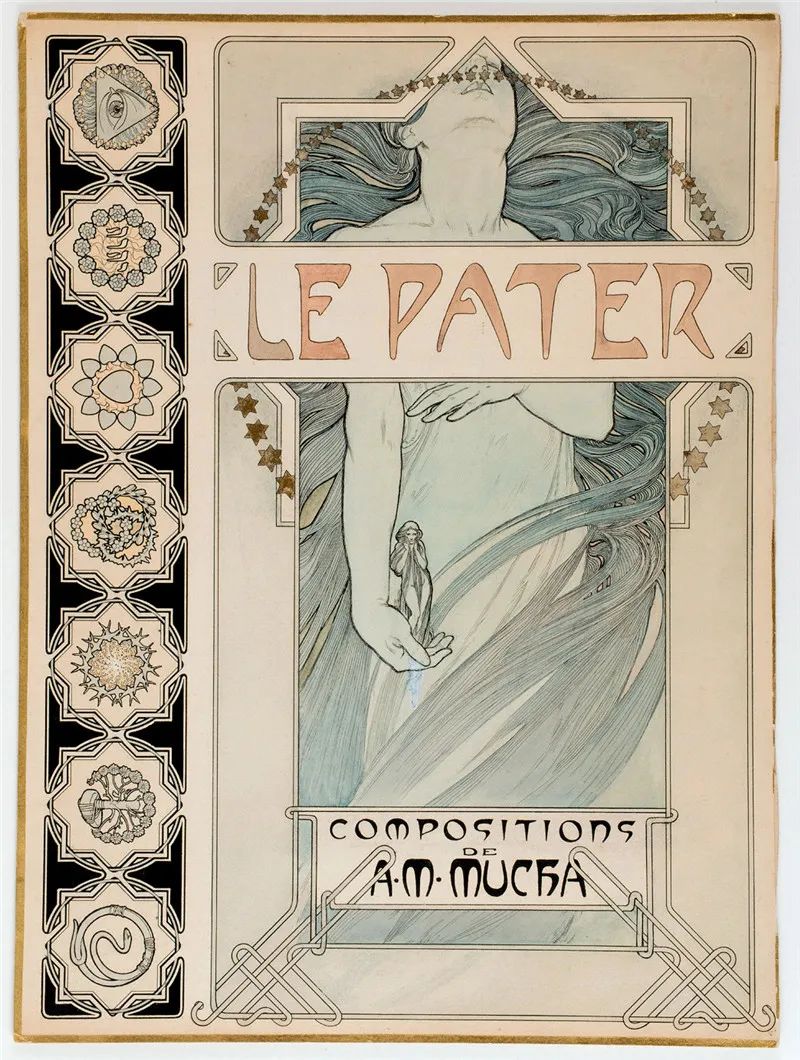

对商业广告订单感到厌倦的穆夏,越来越渴望一件具有更高使命感的艺术作品。他一直以来都坚信,人需要被一个神圣的、精神性的存在引领,而艺术家有使命通过象征的手法来传递这种精神性。为了履行这一使命,穆夏在一八九九年的十二月二十日出版了他的插图版《主祷文》(Le Pater)。

穆夏 插图版《主祷文》

在这本书中,穆夏将《主祷文》的内容分为了七段,每一段包含三个装饰页面:每组的第一页是法语和拉丁语书写的主祷文,配有以鲜花图案和女性形象装点的边框;第二页植物图案装饰下的文字是穆夏对主祷文的解读;第三页则是诠释该段内容的一幅单色的寓意画。在此,自然主义的图案不仅仅是装饰,同时成为了具有神秘寓意的符号,因此《主祷文》被视为穆夏用艺术探索神秘学,将新艺术风格与象征主义相结合的典范,也被穆夏本人看作是他最大的成就。这本书仅印刷了五百一十册,其水彩画原稿在一九〇〇年的巴黎世博会上展出,让那些只知道穆夏海报作品的人们看到了他另一类极富想象力和精神性的作品。

斯拉夫主题绘画

一九〇〇年在巴黎举办的世界博览会对穆夏而言有着非同寻常的意义,为其向大型历史画创作的转型提供了契机。奥地利政府委托穆夏为世博会波斯尼亚和黑塞哥维纳展馆创作室内壁画,为此穆夏广泛考察了巴尔干地区的历史及文化风俗。壁画创作完成后获得了很好的反响,一九〇一年穆夏获颁奥匈帝国授予的骑士勋章。这次壁画创作过程同时激发了穆夏内心深处的民族情感,促使他重拾做历史画画家的梦想——他开始构思展现斯拉夫民族历史,表现斯拉夫人民渴望和平、反抗压迫的大型历史组画《斯拉夫史诗》。穆夏曾这样写道:“当我描绘波斯尼亚的历史中那些重要时刻的时候,我的内心深处也在为我的民族以及所有斯拉夫民族的历史而同喜同悲。我完成这些以南斯拉夫文化为主题的壁画之前就已经下定决心,在我未来的艺术生涯里我要完成一项伟大的工作,也就是后来的‘斯拉夫史诗’。我将其视为一道伟大而辉煌的荣光,这些清晰的理想和燃烧着的警示,将照亮所有人的灵魂。”

穆夏为绘制《斯拉夫史诗》系列作品中《正在传道的约翰·胡斯大师》,而自己摆出让·胡斯的造型

一九〇四年三月,因订单不断而无法专心构思创作的穆夏离开了巴黎,去往美国纽约为创作《斯拉夫史诗》寻求资金支持,并在一九〇五年至一九一〇年期间往返于巴黎和纽约两地生活。他在一封寄往摩拉维亚的家书中写道:“……在美国,我并不期望追求个人的财富、安逸的生活或是名望,我只希望能有机会做一些更有意义的工作。”穆夏移居美国的另一深层原因在于,他已意识到新艺术运动此时在欧洲已是强弩之末,即将被立体主义、未来主义等纯艺术流派取而代之,前往美国也是在寻找向纯艺术转型的机会。

穆夏《十字架上的基督》

抵达纽约时,他发现由于伯恩哈特戏剧海报的广泛影响力,自己在当地艺术圈已颇具名望,《纽约日报》为此专门推出了“穆夏专辑”,在文中将他称作是“世界上最伟大的装饰艺术家”。旅居美国期间,除了为上流阶层创作肖像画之外,穆夏基本不接受广告设计的订单。在一次斯拉夫社团的宴会中,他结识了美国富商、慈善家查尔斯·理查德·克莱恩(Charles Richard Crane),克莱恩同时也是一位东欧文化学者,对斯拉夫民族主义有着浓厚的兴趣,正是他在后来赞助穆夏完成了《斯拉夫史诗》。

一九〇六年四月,穆夏在纽约举办个展,后巡展到了费城、芝加哥和波士顿。两个月后,穆夏与马鲁斯卡·希蒂洛娃(Maruska Chytilova)结婚。这年秋天,穆夏开始在芝加哥艺术学院任教。他本可以就这样在美国过上安定富足的生活。然而,在一次聆听波士顿交响乐团的演出时,穆夏被一曲捷克作曲家斯美塔那的交响曲《我的祖国》深深打动,有了回国的想法。一九〇六年圣诞节前夕,克莱恩在看过《斯拉夫史诗》前三幅绘画的初稿后,终于向穆夏表示愿意资助其完成这一项目。同年,穆夏接受了为布拉格市民会馆创作壁画的委托,正式决定归国。

穆夏为布拉格市民会馆创作的室内壁画

一九一〇年,已经五十岁的穆夏终于放弃了美国优越的生活,回到了自己阔别已久的祖国捷克斯洛伐克定居。此后的两年之中,他完成了为布拉格市民会馆里的市长大厅绘制的壁画。这组壁画的主体由九幅作品构成,包括圆形的穹顶中心壁画《斯拉夫大团结》,以及八幅独立的三角形穹隅壁画,画面通过描绘捷克历史人物来传达公民美德——“创造力”“警惕”“独立”“坚韧”“战斗”“正义”“忠诚”和“智慧”,同时其配有三幅描绘寓言场景的拱形作品《自立》,画面充满阳刚之气与磅礴力量。这组弘扬捷克民族精神的壁画创作于斯拉夫民族争取民族独立的历史背景下,为穆夏在此之后完成的艺术巨制《斯拉夫史诗》埋下了伏笔。

事实上,刚回国时穆夏曾遭受冷遇,因为布拉格本地的艺术家们对于将市民会馆的装饰工作交由一位外来画家感到不满,并嘲讽穆夏的画风已经过时。但这并没有阻止穆夏把自己的艺术与民族的命运紧密联系在一起。一九一八年十月二十八日,捷克斯洛伐克共和国诞生,穆夏义务为这个新生的国家设计了第一套邮票、第一套纸币,以及国徽和警察制服。同年,穆夏在布拉格领导创建了第一个捷克语的共济会组织,并为该组织设计了信笺和奖牌。此外,他创作了一系列以捷克民俗文化和体育赛事为主题的海报,比如《第六届索科尔全国体育大赛海报》和《捷克斯洛伐克共和国独立十周年(一九一八——一九二八)纪念》,画面中的人物服装、用色及符号元素多来自捷克民间传统,而且具有强烈的象征性,与其巴黎时期的海报作品风格截然不同。

穆夏 《第六届索科尔全国体育大赛海报》

从《第六届索科尔全国体育大赛海报》这件作品中能看到穆夏象征主义的创作手法。一位少女身披斯拉夫传统的红白斗篷,头戴象征布拉格的王冠,她一手握着布拉格城徽,另一手拿着用椴树(捷克的国树)的枝叶编织而成的七个花环。她背后是象征斯拉夫的女神像,斯拉夫女神一手举着象征男性特质的雄鹰,另一手拿着象征希望的太阳环。这张海报创作之时,斯拉夫民族还处于奥匈帝国的统治之下,政治活动遭到禁止。索科尔(Sokol)在捷克语中意为“鹰”,表面上这是在宣传号召年轻人参与体育赛事,然而其真正的目的实际上是呼吁爱国主义和民族自强独立。穆夏曾说,“对斯拉夫人民而言,造型艺术都是象征性的……这是斯拉夫民族的传统……所以象征主义的语言是我们与斯拉夫兄弟交流的最好方式。”

一九一二——一九二八这十余年间,穆夏将其最主要的精力投入到了大型历史画《斯拉夫史诗》的创作当中,该系列由二十幅巨大的坦培拉绘画(约六米乘八米)组成,描绘了包括捷克在内的斯拉夫民族从史前一直到十九世纪的历史中最具纪念性的历史事件和场景,涵盖宗教、军事、政治等多个领域。其中有十个场景选自捷克历史,而剩余的十幅则描绘的是其它斯拉夫民族的历史场景。《斯拉夫史诗》饱含着画家对国家和民族最深沉的爱,被认为是穆夏最伟大的作品。为创作完成这组作品,穆夏在历史学家的指导下深入研究了斯拉夫民族的历史,前往克罗地亚、塞尔维亚、保加利亚、黑山、波兰、俄罗斯和希腊,用摄影和速写记录下了沿途的风土人情。一九二八年,创作过程历经约十六年之久的《斯拉夫史诗》组画全部完成,穆夏将这一倾注其毕生心血的作品全部无偿捐献给了布拉格市。

穆夏晚年创作的斯拉夫主题绘画寄予了他对斯拉夫民族曾经所经受压迫的慨叹和对一个新生国家美好未来的期待。相较于他早期新艺术风格的作品而言,减少了装饰性,而注入了更多的象征主义和家国情怀。

一九三九年三月,德国法西斯入侵捷克,年迈的穆夏被以“突出的爱国主义者和共济会成员”的名义逮捕,尽管经过几天的审讯后便得以释放,但他的身心还是遭受了严重的摧残。七月十四日,穆夏因肺炎感染于家中病逝,享年七十九岁。

结语

从年少时执着地走上艺术路,到中年在新艺术运动大潮中一举成名,再到晚年抱着一腔热血回到祖国投身历史画创作,穆夏一直没有忘记自己的理想——用艺术照亮人类。“我希望能成为一名为人民作画的画家,而非一位纯粹追求艺术本身的艺术家。”成名后的穆夏并没有止步于商业绘画带给他的财富,没有忘记艺术的精神使命,执着探索艺术对博爱与和平的召唤,竭力用“神圣的灵魂”来引领人们的生活和国家的命运。那个教堂唱诗班里的小男孩最终成为了自己理想中的样子——成为一名布道者,用自己的画笔诠释美与善,传递人类共通的爱与情感。