20世纪中国古代文献的发现,虽然能列举出来很多,但敦煌藏经洞的发现应当是其中的重头戏。直到今天,研究敦煌遗书仍然是一大显学。这方面的研究极有成果之人有两位,一位是方广锠先生,另一位是李际宁先生。近几年,敦煌藏经仍有一些劫余之物陆续出现在拍卖场中,藏书家们看到这些千年古物都是拼命地争抢,使得这些写经的价格扶摇直上。单说最初国内剩余者,精品后来又流落域外,这里面的故事就要从李盛铎讲起。

▌李盛铎

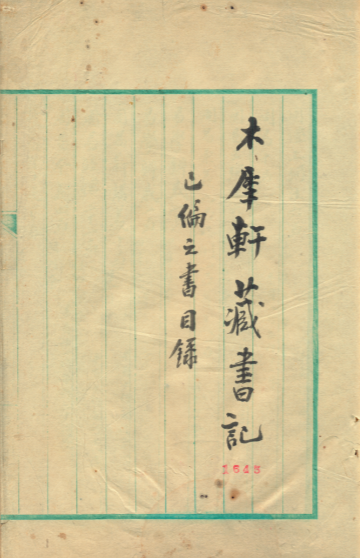

▌木犀轩

1900年,道士王圆箓无意间发现了敦煌藏经洞,他虽然上报了政府,但是最终也引不起重视。后来,伯希和、斯坦因等一些外国人从中间挑走了许多精品,并且还在北京搞了个小型展览,这才引起了中国学者的重视,上报朝廷。

皇上下令将藏经洞剩余的经卷文书全部运到北京,而这已经是发现藏经洞后的第10个年头。负责运经事务的官员是何彦升,这位何彦升跟大藏书家李盛铎是儿女亲家,不知道李盛铎是不是在起运之前对何有嘱咐,总之,这些敦煌写经运到北京之后,先是到了何彦升之子何震彝的家中,而李盛铎正是何震彝的老丈人。

▌《木犀轩藏书记》

这些敦煌写经在何震彝家放了三天,这“三天”的来由出自罗振玉的一则序言:“乃先截留于其斋,以三日夕之力……”用三天时间把敦煌写经挑选了一遍,挑选人不止李盛铎一位,此外还有学部副大臣刘廷琛以及另外的朋友。

以李盛铎的学识,以及他对目录版本学的眼光,由外国人挑剩下来的这些写经再由他挑选一遍,应该是把其中的精品都挑得差不多了。他究竟挑出来了多少卷写经,后人研究后得出了不同的数字,其实很难确定,因为这毕竟是一件秘密进行的事。但数量肯定不少,质量也一定最高。就因为这一点,对于敦煌写经现在藏在公共图书馆的且不论,仅说私人收藏,自敦煌藏经洞发现以来,应当没有一个人的敦煌遗书质量能够超得过李盛铎。

李盛铎家的藏书,始于他的曾祖父李恕(江西省德化县(今九江市)东乡谭家畈人), 李家藏书楼“木犀轩”这个堂号就是从李恕用起的,在他那个时候,木犀轩的藏书已经有了数万卷之多。李恕于道光初年在江西庐山的莲花峰下建起了木犀轩,而所建地点竟然是在宋代大儒周敦颐的墓旁。李恕之子李文湜(shí)也同样喜好藏书,可惜他藏书的事迹没有详细的记载。

而李盛铎的父亲李明墀(chí)的藏书事迹却有两个出处,《德化李大中丞行状》中是这样形容李明墀的藏书情形:“生平好聚书,廉俸所余,辄购置经籍,所藏多至数十万卷。”数十万卷这个数字确实是够大。古人写传记都有溢美之词,即使如此,也说明李明墀藏书的确有规模。但是李明墀所藏之书,全部毁于太平天国战争。

战争平息之后,他又开始藏书,用他自己的话来说:“予少耽典籍,家富储藏,点勘摩挲,无间晨夕。咸丰壬癸之交(1852~1853年),毁于兵燹(xiǎn),片帙靡存。其后服官中外,颇复收取,为是既久,愈于旧观。” 李明墀再次收集的这些古书,后来归了他的儿子李盛铎(1859~1934年,字义樵,号木斋)。李盛铎很有藏书的天分,他从12岁开始自己藏书,买的第一部书就是明景泰 (1450~1456年)刻本《文山先生全集》。12岁就懂得藏书,并且一起手买的就是一件难得的明景泰本,这起点太高了。

▌藏书成果

自此之后,直至77岁去世,李盛铎几乎大半辈子的经历都跟藏书有关,而且他的藏书成果绝对属于他那个时代的最高水准。同时代的大藏书家傅增湘曾经到天津的木犀轩看书,赞叹道:“统观藏书全部,量数之丰,部帙之富,门类之赅广, 为近来国内藏书家所罕有。”傅增湘看藏书的眼光是何等之高,能有这样的赞叹,可见木犀轩的藏书已经达到了何等的高度。

▌其旧居 此楼虽然破烂,但仍然透露着当年的精美,很符合李盛铎的身份

北大善本库里面存有李盛铎从日本购书的结账单,那个时候日本的书价贱烂如泥,但是他有这样好的机缘,也恰恰来源于他的经历。李盛铎在20多岁时,一次路过上海,在一家叫“乐善堂”的药店认识了日本人岸田吟香,那个时候正是日本开始明治维新的阶段,明治维新的一大思潮就是抛弃日本从中国学来的古 老传统,转而学习西方的先进思想和技术,中国的古书在当时的日本迅速贬值,几乎到了全部抛弃的地步。

而正是这个阶段,李盛铎请这位岸田吟香开始从日本大量买书,他自己也到日本去收书,并在日本结识了著名的版本学家岛田翰,也帮着他收购了许多中国古书。国人都恨岛田翰把陆心源的旧藏买回了日本,其实他也同样把许多善本从日本卖到中国,如此想来,对这位岛田翰而言,有很大成分就是在做生意。而李盛铎,他在那个时期竟然仍敢大量购书,这是何等的勇气。

在书界,李盛铎就是这种有远见的真勇士。他不止在国外收书,国内一些大藏书家散佚出来的宝物也有许多流入了木犀轩。比如湘潭袁芳瑛卧雪庐的藏书,那在清代也算是湖南藏书质量最高者。同样是湖南的大藏书家叶德辉就这样评价过 袁芳瑛:“湘中精版本之学者,必首推先生(即袁芳瑛),所藏两宋元明旧椠名钞,皆荟萃南北藏书家整册残篇而自成一派。”

袁芳瑛的藏书,后来基本上都归了木犀轩。四大藏书楼之一的海源阁,也有不少精品归了李盛铎。他藏书几十年, 手中得到了太多的精品,其中宋元本竟有300部之多,难怪伦明评价李盛铎为“吾国今日唯一大藏家也。”

▌李木斋先生治丧处用笺

▌木犀轩旧藏精本:宋绍熙间两浙东路茶盐司刻《周礼注疏》, 北大图书馆藏

▌辗转留存

还有一批重要的收藏跟李盛铎有很大关系,那就是内阁大库档案,也就是俗称的“八千麻袋事件”。明清两代的档案,原来都存放在故宫大库,后来因为各种原因,将这些数量巨大的档案清理了出来,存放在了教育部和历史博物馆。

但因为经费困难,在1921年,李伯将这些档案以 4000块的废纸价格卖给了同懋增纸店。罗振玉偶然在琉璃厂看到了散佚之物,他花了1.2万元把这些档案追了回来。由于这个费用是罗振玉挪用同乡汇款,放了三年之后,他只能再次转让,以便还款。1925年他把这些档案以1.6万元卖给了李盛铎。三年之后,李盛铎又将这些档案以原价卖给了中央研究院历史语言研究所。使得这一大批档案没有散失。从这个角度而言,李盛铎为保护典籍也做出了一定的贡献。

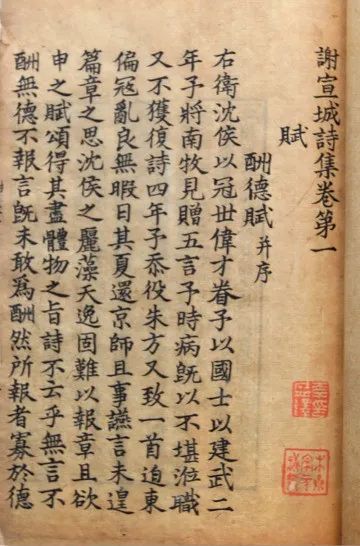

▌木犀轩旧藏旧抄本《谢宣城诗集》

李盛铎的儿子李滂,也是一位有名的藏书家。他是李盛铎的第10个儿子,因为有家学,他曾经在北平民国大学做教授,所讲的课程就是目录版本学。从李恕到李滂,木犀轩的收藏竟然经历了五世,这在中国藏书史上也不多见。虽然宁波天一阁的藏书经历了400多年,但范钦之后,范家却很少有著名的藏书之人。而木犀轩则不同,几乎每一代都有藏书的记载。然而,木犀轩五代的收藏也正结束在这位李滂的手中。1939年底,李滂将木犀轩的旧藏以40万元出售给了当时的北平伪政府,后来这批书拨付给北京大学图书馆保存,这一大批珍宝现在仍然完整地保存在北大图书馆中。但是,美国哈佛大学也曾经花了6万元买到了一批木犀轩的旧藏。这批书是从什么渠道卖出的,并没有线索。据说还有一批木犀轩旧藏曾经出现在琉璃厂旧书店中。

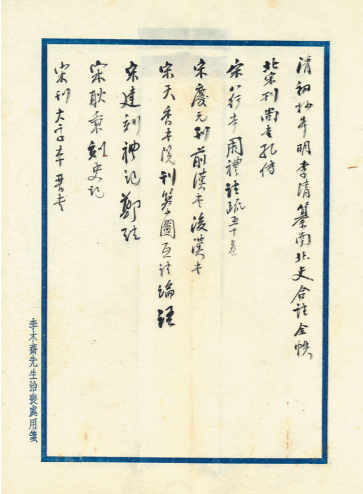

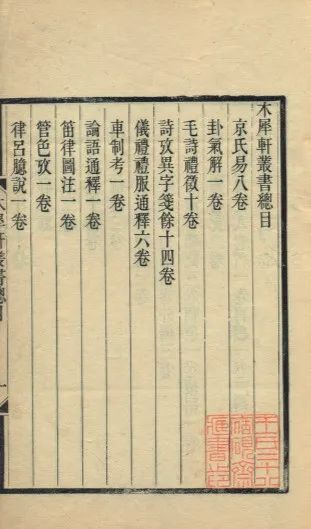

▌《木犀轩丛书》190卷

▌藏书疑云

李盛铎所藏的唐人写经,如上所说都是精品。荣新江先生有这样的评价:“他精通版本目录之学,所得多为佛经以外之四部典籍、景教文献及公私文书,数量质量均堪称私藏敦煌写卷第一家。”然而,这些经卷最终以8万日元的价格又卖到了日本,卖出的总计数量是432卷。自从卖出之后,这些敦煌经卷就没有了消息。近几年,关于李盛铎所藏的那些写经又有人谈论起来,听说至今仍然完好地保存在某个日本藏书家手中。但是,日本人买走的这些敦煌经卷并非木犀轩所藏全部,因为在民国年间,李盛铎的女儿也卖出了200多卷给了当时的中央图书馆,中间人就是叶公绰。如今这200多卷仍然完好地保存在台北。将这两次出让加起来,李盛铎当年收藏的敦煌经卷至少有600余卷,其实还不止这个数量。

这么一统计,问题就来了, 因为当初敦煌藏经洞所剩余的经卷在运往京城的时候已经做了清点,这个数字已经报告给了朝廷,据说是6000多卷。待运到了北京,仅李盛铎一人就拿出了其中的10%还要多,并且不是他一个人从中截流,至少还有另外的两位,这样加起来,估计数量不在少数。拿走这么多,如何向朝廷交代呢?但最有戏剧性的是,从敦煌起运时的总计6000多卷的文献,到入藏京师图书馆再做清点,却变成8000多卷,据说,敦煌文献在运京过程中不止是李盛铎等人截流下来的那一批,在他们之前,沿途也有一些人拿走过一些。

原来这种增量法其实就是把那些不想要的经卷撕为两段,甚至三段以充数。因为这些经卷在清点的时候只记录数量,而没有名称和每一卷的长度,并且敦煌写经大部分本来就是残件,所以撕成几段也无从查证,这样就轻易地掩盖了从中劫取的事实。

1929年,敦煌的这些经卷由京师图书馆移交给北平图书馆,数量又增加了将近1000卷,很难不教人想这其中又发生了什么问题?但有些情况也并非完全如此。因为运京的时候就有很多的破烂残片并未清点,后来对敦煌之物越来越重视,连这些残品也开始计数,所以数量反而多了起来。如此想来,国家图书馆连残片都看重,那么当年李盛铎所藏的这些经卷会是何等的精彩!

(责任编辑:张天宇)