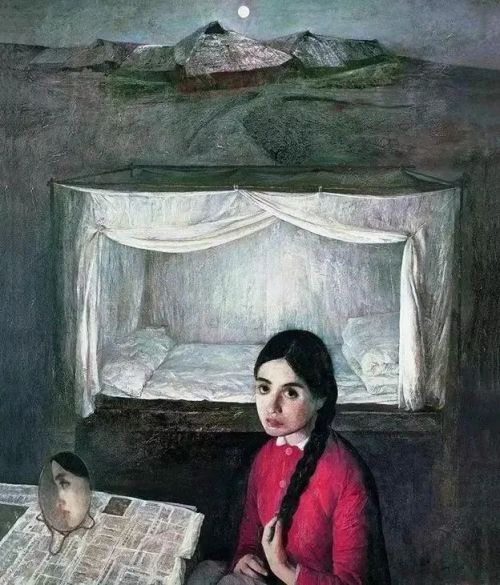

我们曾唱过这支歌1980年

我们曾唱过这支歌1980年

何多苓最初的艺术创作,是他就读四川美术学院研究生期间的《在收获的土地上》和《我们曾唱过这支歌》,前者因种种原因,最终只完成了一张精致的素描稿。《在收获的土地上》画的是几位知青女子劳动完毕后在溪水中洗浴的场景。这张画在当时的突破性意义是:画面中全部是裸女。这也导致此画在当时难以公开展出和发表,但画面所指,则是对生命与自然和谐关系的赞颂。《我们曾唱过这支歌》以暗红色调为主,知青们在晚上一起唱歌时各怀难以言表的心情。这两幅画都很抒情,但都没有很明确的政治主题或指向,作为画家,何多苓营造出了一种供人共鸣的细腻、敏感的情感氛围,但这种情感氛围又是难以明确说明的。

春风已经苏醒 95×129cm 1982年

春风已经苏醒 95×129cm 1982年

1981年的毕业创作,何多苓决定继续以知青的生活为对象。这时,他在《世界美术》杂志上看到了美国画家安德鲁·怀斯的作品《克里斯蒂娜的世界》。怀斯那种高度物质化的,极其细腻而硬朗,但又蕴涵很强精神性的画风恰好符合何多苓当时对“技巧”和“写实”的迷恋,他为怀斯的绘画表现力而大为震撼,决定画出类似的效果来。于是,他开始构思和进行毕业创作《春风已经苏醒》。这幅作品完成后,因主题不明确、没有故事、没有情节,导致无人问津。直到《美术》杂志的编辑何溶和栗宪庭力排众议地把此画放在《美术》的封面后,它才开始被人们逐渐认可。他创作此画更多地是指向生命与自然之间的形而上的关系:生命被大自然以神秘的力量孕育于其中,在不知不觉中,春风已经来临,万物又开始复苏……

春风已经苏醒(局部) 1982年

春风已经苏醒(局部) 1982年

何多苓并不喜欢采用强烈的情感表达方式,因此他选择了柔和的散射光代替热烈耀眼的阳光,用沉重、含蓄、柔和的色调来避开常见的奔放明亮的色彩。他希望表达出人类内心最纯朴的本性,而并不是画面描绘的生活本身。《春风已经苏醒》成为何多苓的成名作。当人们提及这幅画的时候,总会习惯性地将其纳入到“伤痕美术”之中。实际上,将何多苓归为“伤痕美术”是牵强和有失偏颇的,它遮盖了何多苓绘画的更重要价值。何多苓曾说:“我的早期作品你可以把它理解为伤痕,或者是伤痕的一种,但这种‘伤痕’是一种表象,一种符号,实际上是想表现它后面的一种诗意。你可以把伤痕看作是诗意的一种,但那里面并没有包含苦难的意思,而是一种很美的东西。”《春风己经苏醒》明显带有一种凄美而又不失希望的诗情,这种抒情的、诗意的、神秘主义的、不可知的情调,弥散在他1980年代的作品中,并一直持续到他1990年代去美国。

春风已经苏醒(局部) 1982年

春风已经苏醒(局部) 1982年

从这幅作品开始,何多苓不再单纯地将“技法”作为一种简单的表达手段,他试图将“技术”与抽象的精神更为紧密、微妙地连接起来,探寻一种关于技术的哲学认知和把握。同时,《春风已经苏醒》体现了何多苓对于“诗性”的阶段性理解。诗歌、文学、音乐为何多苓的绘画添加了许多养分,这些养分在早年体现为诗意、轻快、抒情,而在晚年则体现为哲学化、空灵、飘逸,最终与中国传统审美观念体系相合。

何多苓、艾轩(合作) 第三代人 177×187cm 1984年

何多苓、艾轩(合作) 第三代人 177×187cm 1984年

在接下来的几年内,何多苓陆续创作了《老墙》《冬》《有刺的土地》《天空下的孩子》《第三代人》《青春》及连环画《雪雁》等作品。《老墙》《冬》等作品中,出现了一种新的创作方向,画面中开始明显采用象征性的语言,这意味着何多苓开始告别显而易见的抒情化风格:“一种新的抒情语言初见端倪。人与自然力在这里已开始处于新的象征系统中,不再诉诸习见的、易于接受的抒情方式,不再激起同情或忧郁的快感:它们是压抑、苍白、使感官不悦的。不温情的浪漫情调拒绝怜悯,伤害了惯于在观赏中体验同情的习惯。”

老墙 55×80cm 1982年

老墙 55×80cm 1982年

《老墙》中,一堵被风雨剥蚀的山区的泥墙被何多苓用极其逼真的手法绘制出来,小女孩胆怯地从泥墙后面观望。墙面的斑驳肌理不是由色块组成,而是由“色线”紧密铺就,省略与含混被摒弃,转而追求最大限度的物质感、存在感。画面中弥散着荒凉的气息,对画框之外的世界的观望,又引出难以言说的悬念。尤其是小女孩的迷茫眼神,这背后的是希望与期待,还是怜悯又欣慰的感情,让人琢磨不透。

有刺的土地 1983年

有刺的土地 1983年

《有刺的土地》是另一幅包含类似感情的油画。画面描绘了凉山的初春,冬天的积雪正在融化,整个大地孕育着春天到来的希望。画中一位彝族少女平静的眼神凝望着远方的地平线,灰色的调子让人感伤的情绪油然而生,作者表示他希望表达的是自然与生命的和谐,但少女充满生机的身体置于灰色之后时,更多体现的是感伤、晦暗等无法言传的伤痛感。

青春 150×187cm 1984年

青春 150×187cm 1984年

《青春》是何多苓这一阶段的重要作品。这幅作品中,他延续了《春风已经苏醒》的知青题材,但又是对知青题材的一个总结和了断。“我希望,我能穿越过去的废墟,由此创造出我们时代最动人的形象之一。”画中的女青年穿着那个时期的服装,神情迷茫而又若有所思,如同褪色照片般的苍白色彩,暗示着时光的流逝、岁月的沧桑。所以,可以把这幅画与那个特定的时代联系起来。但倾斜的地平线、直泻下来的阳光和投影、断了的铁犁、飞掠而过的鹰等,让画面变得寓意复杂、含混而深远,不仅仅是指向知青的上山下乡,更与普遍性的青春迷茫、光阴流逝、过去未来、生命归宿等人类的永恒话题联系了起来。这些都把这一知青题材作品推到了一个更为形而上的高度。

青春(局部) 1984年

青春(局部) 1984年

“她是一座在阳光下裸露的废墟,与风格化的土地、倾斜的地平线、翱翔的鹰一起构成一个既稳定又暗含危机的象征,这个象征符合对过去的追忆,又具有更为久远的、冷漠的含义、超越时代与社会的非人化的泛神意识。”女青年迷茫而又怀有期待的形象,以及神秘的光影,画得尤为动人。画面中土地的绘制,也不再是《春风已经苏醒》时的一笔笔缓慢堆砌,而是用做肌理等方式更巧妙、练达的表现。也因此,艺术家本人都认为这幅作品是“一个里程碑式的了断”。

被惊醒的女孩 63×77cm 1985年

被惊醒的女孩 63×77cm 1985年

从1980到1990年,有十年时间何多苓都以青春、生命、死亡等作为艺术主题,其中有不少形像取材于彝族,它们的共同特征在于高度的诗意化,这与何多苓喜欢现代诗歌不无关系。波德莱尔、兰波、叶芝、艾略特等的诗歌中充满不可捉摸、无法言说、欲言又止的因素,那种似乎远离但又贴近现实、若即若离、若有若无的神秘让他心驰神往。因此他在自己的绘画中也追求那种隐于表象背后的东西,画面充满含混性、不确定性和隐秘性。同时,他把自己对音乐的敏感也渗入了绘画之中,他将音高、和声等带来的听觉感觉与色彩感觉进行“通感”,让绘画中出现某种超听觉的音律感。这种在绘画中融合诗歌与音乐的艺术追求,他自己解释为:“我试图用造型、色彩、构成的严格的整体重建古典的模式,绘画、音乐与诗歌的三位一体。”

雪雁 1983年

雪雁 1983年

连环画《雪雁》也是何多苓这一时期的重要作品。它是根据美国作家保罗·加利科同名小说中的情节,由吴若增改编,何多苓绘制的,共二十六张。故事以二战时一位孤独画家和一位少女之间的爱情为主线,通过雪雁将二人联系了起来。作为画家,在这批作品中,何多苓面对着如何处理文学与绘画的关系的问题。他不愿意让绘画成为文学的附庸,于是,他采取了一种类似电影中“声画对立”的方法,即画面与文字未必相符,每一幅画都是可以独立存在的、更为遵循绘画本体规律的独幅画,情节的描述则主要由文字负责。于是,每幅画面都是蕴涵特定情绪的,如同他的其它作品一般,但叙事成分很淡。

雪雁 1983年

雪雁 1983年

《雪雁》这部小说作为一个诱因触发了他的内心,将他对自然、对人生、对艺术的很多感悟调动了起来。于是,他不只希望他的作品是小说的配图,而且希望这批绘画能获得某种“纪念碑的规模”。他将小说的原有意涵与他自己延伸化的感悟结合了起来,让本属插图的这批绘画充满了他的身影。

雪雁 1983年

雪雁 1983年

在他的个人化理解中,《雪雁》是古典而浪漫的,它体现了某种宗教式的混合概念:禁欲的男性英雄主义与柏拉图式的暧昧暗示,宿命的阴暗心理,这一切以雪雁与沼地为化身的泛神的力量联系着。于是,他让这批作品中笼罩着“一种能唤起隐藏悲哀的调子,它是若有若无的,柔和而沉默的,但包含着内在的紧张度,它像北方海岸的雾一样在作品中徘徊;物质在它之中失去了固有色,期待着它的赋予。”

雪雁 1983年

雪雁 1983年

在他看来,故事中情感微妙的男女主人公,交织着命运与自然的复杂关系,男主人公的死,是自然意义上的完美的涅盘。于是,他要表现出“冷寂中隐藏着激情,压抑中颤动着欲望,沉默中呢喃着细语,美的黄昏暗示着死。”对自然的敬意,则让他凝聚感情非常细致地刻画沼地、礁石等,赋予这些静默元素以深沉的象征意味。

雪雁 1983年

雪雁 1983年

这批作品倾注了他很大心血,所以断断续续绘制了两年才最终完成。它们以形象的细腻感人和构图的独特新颖,以及意涵的丰富产生了强烈的动人效果,在简洁文字的搭配下,小小的画幅非常感人。这些画幅中的某些“背影+地平线”的图式,具有高度抒情的视觉力量,后来为一些中国第三代电影导演所借鉴。

窗前的女人 99.5×80.5cm 1990年

窗前的女人 99.5×80.5cm 1990年

以写实绘画为起点,他吸取各流派之所长,创造出一种抒情、唯美、优雅而意蕴丰富、深刻的画风。对诗意、文学性、音乐感等的整合,让他的艺术更为坚实、丰厚。在此基础上,他开始不断地向当代诗歌接近,让一直潜藏内心的神秘感与更为丰富的文化土壤发生共振。在1980年代中期,他认识了很多诗人,在与他们广泛交流的过程中,他开始越来越关注当代诗歌。当代诗歌对他的影响是相当大的,他认为它引发了自己知青生涯之后的第二次思想的成熟,而且这种影响在他步入晚年之后依然持续。

秋天的风景 74×64.5cm 1989年

秋天的风景 74×64.5cm 1989年

在他看来,当代诗歌提供了一种难以言说的情绪、气氛,其中充满了丰富、含混而不确定的隐喻,读者能够准确地说出自己喜不喜欢它,但对它的具体所指却难以描述。而当代诗歌的迷人之处就在于这种难以明晰界定的含混性和多义性,它所导致的复杂和晦涩产生了一种神秘而不可知的意境。这种效果的形成,是因为采用了“错位”的手法,将不同的意象从惯常的逻辑中抽离出来并置在一起,看似不合逻辑,但又产生一种奇妙的张力。

午后 92×78cm 1990年

午后 92×78cm 1990年

这种对当代诗歌的看法,又与他关于绘画与文学之间关系的思考联系了起来。他受文学的影响很深,但他在绘画中力求摆脱文学叙事的影响,避免自己的作品成为文学插图。但因为他采用的是具象的绘画语言,无法完全排除情节,于是他采取强化绘画本体优势的方法,以此来与文学拉开距离:对于形象、色彩、空间等造型因素所具有的审美意味和形而上内涵的把握,使绘画具有了超越于具体题材、情节的纯然属于绘画语言自身的本体魅力,以及超越于所描绘的具体物象表皮的抽象性精神内蕴。

冬日男孩 96.5×71cm 1991年

冬日男孩 96.5×71cm 1991年

在接受现代诗歌影响的同时,何多苓也对他一直崇尚的浪漫主义、拉斐尔前派、象征主义、维也纳分离派等进行了进一步的融会贯通。对具象的偏爱和对大师作品的反复揣摩,让何多苓意识到:在一个具象的画面中能够体现某种抽象性是很大的挑战。这样的难度很高,因为具象语言是完整的系统,有自身必须遵循的规则,不能无限制地跨越。但他也因面对和挑战这种难度而充满激情:“我选择了最复杂的道路,企图熔巴洛克式的纪念碑性、抽象主义的超验性、世纪末艺术的神秘与优雅于一炉,或者说,重建具有古典的庄严、现代的惶惑与浪漫主义激情的艺术。”

对于曾经直接借鉴过的安德鲁·怀斯,他也有了新的认识。1985年在美国看到怀斯的原作后,他发现怀斯用相同的画法和投入度来画人和其它物象,这让何多苓感觉怀斯对人和自然的关注是一视同仁的。游历美国后他发现,怀斯画的不是真正的美国,而是他心中的诗意图景,貌似极端写实的画面中其实作了很多纯主观的取舍。同时,怀斯所采用的不合常规的突兀构图和清晰、锐利的倾斜光影等,也都因具有很强的精神性而被何多苓在作品中加以借鉴。

舞 98×100cm 1992

舞 98×100cm 1992

与以上诸多因素相结合,何多苓内心的幽思进一步扩散开来。具象的画面开始弥漫出超验的幻想,忧郁而孤独的气息笼罩在寂静神秘的空间中。他的画中常常营造出苍茫的意境,不断地聚焦于人与自然的潜在呼应和莫名紧张,而且用各种手段召唤起远古、永恒等时间意识。乌鸦、狼、马等动物,在他的画中成为联结危机、死亡和先祖的灵媒,与人的各种组合关系散发出神秘和幽深的意味……荒原、地平线、老屋、孤立的植物、闭目的人、若隐若现的影子、尖锐的光线、苍白的火焰等,也作为寓意含混的象征元素频繁出现在他的作品中。为了追求晦涩、复杂的意象,何多苓不但将各种形象不合常规地重新搭配,而且开始有意识地强调画面的二维性,或者让三维的形象与二维的空间并置,通过一种与观看习惯相悖的空间杂糅获得一种心理上的微妙张力。

夜风 100×100cm 1990年

夜风 100×100cm 1990年

原野、地平线和苍白色是他作品中的主要构成因素。原野一直是他的精神归宿,对他而言,广袤的原野既芜杂、静寂,又蕴涵着无限生机,生命的奇妙和天地的奥秘包含于其间,他用它来营造天地与人的和谐统一境界。地平线孤独而充满未知,并与流浪、旅人等意象相联系,他用它来体现他所追求的极度空旷和苍茫。苍白色成为他画面的主调,通过与其它孤寂形象的组合而与时间、死亡、远古、起源、归宿等相联系,“这是一片我们来自其中、盲目前行、最终回归的白色,谋杀般的白色。”他的画面中也出现空旷冷寂的空间,这种空间与身处其间的孤独生命如同寂静中微弱的和弦,调动起丰富而深邃的联想:“作为一个亚洲人,孤立、静止的意象更能激发对空灵与静悟的共鸣,我从中体验到一种狂喜与迷醉。”

蓝鸟 78×197.5cm 1984年

蓝鸟 78×197.5cm 1984年

《蓝鸟》是他1985年在美国创作的,这件作品中开始出现了明显的象征主义特征。铅灰色的天空和白雪覆盖的原野形成非常孤独、冷寂的空间,时间仿佛被凝固。近景中的彝族女子略带蜷曲地包裹在厚重的衣服中,但在这种孤寂空间中又不合常理地将左手向右伸张,似乎要推开什么,又似乎要握住什么。弯曲的手指与低垂的目光导向了不同的心理方向,同时,一只蓝鸟如同幽灵般在远处低飞。这件作品受到美国诗人华莱士·史蒂文斯《观察黑鸟的十三种方式》的影响:“二十座覆盖着雪的山岭之间,唯一移动的,是黑鸟的眼睛”,当年他自己在凉山所感受到的彝族人与自然的神秘呼应也被调动了起来。史蒂文斯诗句中指向了大自然的静穆和生机,以及黑鸟与自然的微妙呼应;但何多苓将蓝鸟与彝族女子并置后,更多地体现了人与自然的神秘关系和生命与时间的潜在紧张,浅灰色的闷窒天地和略微弯曲的孤独地平线,更让画面形成压抑的氛围。这幅作品的构成因素很简洁却象征意味浓厚,但与传统的具有较确定含义的象征主义绘画不同的是,少女与疾飞的鸟所形成的错位关系是多义而模糊的,不合逻辑的组合产生了复杂、含混的意涵。

塔 90×100cm 1985年

塔 90×100cm 1985年

《塔》中,他将女人置于石墙和屋梁围拢而成的空间中。女人的身体修长而美丽,但被阴郁的色调所浸染,手臂上所戴的圈套,让她具有了类似女巫或精灵的气质。肉体光滑润泽而鲜活,但与粗砺冰冷的石墙和枯朽颓败的屋梁并置后,终将来临的死亡之气息被暗示出来,并挥之不去。虽然没有明显的禁锢因素,但笼罩茫然而若有所思的女人的,是无形却又无处不在、令人无从逃遁的时间牢笼,它让美丽的生命呈现出软弱与悲情,纵然满怀忧伤与焦虑,但又无可奈何。这时,充斥画面的白光亦成为无情的死亡之光。远处苍白死寂的山峦如同幻影般若隐若现,似乎亘古即存在,又似乎是生命的最终归宿。在这里,何多苓将生命引向了超验的未知之处,其中是寂灭还是永生,不得而知。

小翟 167.5×110cm 1987年

小翟 167.5×110cm 1987年

1987年的《小翟》,是《塔》中隐晦的时间意识的进一步延续和清晰。这幅作品是对翟永明的长诗《静安庄》的进一步理解和符合绘画本体规律的呈现。《静安庄》中,有着丰富的意象,如:“我来到这里,听到双鱼星的哞叫/又听见敏感的夜抖动不已/极小的草垛散布肃穆/脆弱唯一的云像孤独的野兽/蹑足走来,含有坏天气的味道/……/昨天巨大的风声似乎了解一切/不要容纳黑树/每个角落布置一次杀机/忍受布满人体的时刻/现在我可以无拘无束地成为月光”《塔》中没有时代特征的女人在《小翟》中被置换为当代女子,空旷而惨白的房间提供了紧张感,倾斜而不对称的墙面含蓄地透露出超现实意味,地面在光影和肌理等因素的综合作用下,有微妙的膨胀、挤压、起伏的幻觉,投射到屋内的刀锋般的光影尖锐而无情……这些因素共同营造出不安、恐惧而令人窒息的氛围。而熄灭的冰冷火塘与投射在女子身上的枯树之影,都充满死亡的气息。前景中坐立的女子身影,在强光和阴影的同时作用下恍惚迷离,落在她身上的大片光影,将她粗暴地分割化、透明化、空白化,似乎她的一部分生命已被融化、分解、消失在这“谋杀般”的苍白之光中。处于阴影之中的眼睛直盯着前方,充满忧郁、困惑、怀疑和恐惧,无情的时间包抄着她,她的心灵可以对终将来临的死亡极力抵制,但在事实上又无可奈何地遭遇它的日益逼近。何多苓自己对这幅作品也相当满意,他认为这幅画在他的艺术生涯中是独一无二的、不可重复的,它集中体现了他对于生命、死亡的深入思考,并将其与很多丰富的相关因素高难度地融汇于同一画面中,既是现实的又是超验的,既有当代性又有经典性,而且是绘画与诗歌的高度结合。

亡童 80.5x100cm 1988年

亡童 80.5x100cm 1988年

1988年的《亡童》(又名《如此羸弱温柔的圣婴》)中,他将一匹马截为两段后颠倒前后顺序,死去的婴孩躺在马背上被缓缓地送出画面。灰紫色的马匹、亡童和暗褐色的背景,以及突兀的投影,形成难以言说的、梦境般的景象。僵硬凝固的造型如同远古化石般伫立着,与刺目的光影一起烘托着沉沉死气,但这种死亡图景所散发出的不是《小翟》中的紧张和恐怖,而是温暖的孤寂和辉煌的沉郁,既似乎指向远古,又似乎预示着遥远的未来。

乌鸦是美丽的 89.8×70cm 1988年

乌鸦是美丽的 89.8×70cm 1988年

《乌鸦是美丽的》是何多苓这一阶段的又一件重要作品,与其它作品相比,这件作品的构图非常简洁和紧凑:少女处于画面中央,形成金字塔式构图,其后是简洁的地平线,一只乌鸦从她的头部平缓掠过。对这幅画,何多苓自己有如下描述:“一九八八年作的《乌鸦是美丽的》是在巴罗克形式与新象征主义之间寻找折衷的新的尝试。少女的形象更加远离现实,平视的目光带有波提切利式的虔诚,仿佛蒙上一层光泽的脸……但好像悬挂在空中的乌鸦是粗野的、破环性的,使哥特式的构图遭到威胁,它的黑色的美使少女面部的沉思的色调感染上死亡。”这幅画的潜在主题依然是关于死亡的,少女如同雕塑般坚实稳定,其身姿和表情都具有庄严肃穆之感,但轻盈的乌鸦又携带着神秘而强大的力量破坏了这种感觉。生命如此美好而充满理想化的尊严,死亡却无情地必然来临。这也体现了何多苓对于庄重、崇高理想的尊崇和对无常现实、短暂生命的无奈,但他认为这种令人无奈的现实自有其不为人所知的、超验的合理性和玄秘所在,人理应顺从自然规律。所以,这幅作品画出了他的一个美学理想,即某种具有纪念碑性的理想化构图被一种带有威胁性的因素所破坏。

偷走的孩子 100×120cm 1988年

偷走的孩子 100×120cm 1988年

《偷走的孩子》是受叶芝的同名诗歌所启发。何多苓当时很迷恋这首诗,有强烈的冲动想把它的意象画出来。当然,他想画的只是对这首诗的联想,而不是对诗歌的原样转译。在叶芝这首诗中,反复出现“走吧,人间的孩子/与一个精灵手拉着手/走向荒野和河流/这个世界哭声太多了,你不懂”。何多苓受其启发,画了一个小孩迷失在荒野路径边的情节。这条路一直延伸到远处的地平线,与他喜欢的孤独、未知联系了起来。苹果维系着上天、家园、财富等丰富的隐喻,但小孩却茫然地拿着它。远处放飞的黑色风筝被长长的线绳拉扯着,但放风筝者因不在画面之中而充满悬念。地平线上方漂浮的不明星球,又拓展出了更多的意象维度,让人的遐思飘移至世界之外的世界、宇宙之外的宇宙。这幅画因此而将身处当代文明中的人类对终极家园、来路、去处、归宿、未来等的思考形而上化。

行走的女人和跳跃的狼 93.5×108cm 1991年

行走的女人和跳跃的狼 93.5×108cm 1991年

《行走的女人与跳跃的狼》也有类似的意象。与远古、祖先等意象相联系的狼,与行走的彝族女子在瞬间恍惚相遇,然后又消失在“空无”的白色时空中。这种相遇,类似于生命在日常性瞬间毫无预料的遭遇时间缝隙的打开,超验的幻象急速流淌而出,然后又因缝隙的关闭而转瞬即逝。而“我们来自其中、盲目前行、最终回归的白色”所隐喻的空无,在这种超验的神秘氛围中并非绝对的空无,而是类似于孕育天下万物的、充满玄秘但人类有生之年又无法触及的“无”,即世界的神秘莫测的起源。他的《午后》《冬日的男孩》《乌鸦与女人》等作品中的女子和男孩,也在这种难以言说的、空无的、超验的白色中休养生息、聆听、沉思……

红色天气的马 76×106cm 1991年

红色天气的马 76×106cm 1991年

在《向树走去》《秋天的风景》《夜风》《红色天气的马》《正午的微笑》《舞蹈》等作品中,除了特有的神秘诗意之外,都指向了人与自然、人与其它动物的和谐。在这种和谐关系中,万物并非受人主宰,而是与人处于平等的地位,因为在他所营造的神秘空间中,石块、草丛、树木、马匹等似乎都潜藏着神秘的信息,孤独静穆的人在与它们平等相处的关系中,捕捉、感知着这种信息并受其指引。

带阁楼的房子 1986年

带阁楼的房子 1986年

在用孤独、忧郁、紧张、焦虑的意象扩散神秘主义幽思的同时,1986年,他创作了连环画《带阁楼的房子》,缅怀自己的青春时光。契诃夫的原作是何多苓最为喜欢的小说,其中所描述的俄罗斯知识分子在那个特定时期的憧憬与梦想、抑郁与虚无,在何多苓的内心中产生了很大的共鸣。

带阁楼的房子 1986年

带阁楼的房子 1986年

在绘画与小说关系的处理上,他采取了与《雪雁》类似的方法以保持绘画的独立价值。他把小说的原句摘录出来作为脚本,画面只与脚本中的情节有微弱的联系,甚至毫无联系,只是提供了一种高度抒情的场景。

带阁楼的房子1986年

带阁楼的房子1986年

在绘画语言上,他直接借鉴俄罗斯绘画,以此与故事发生的时段、地域相符。这批作品充满着浪漫的情调,风景的优雅和饱含诗意,米修斯的天真、纯洁和满怀梦幻,画家的忧郁、虚无和与现实的若即若离等,都被高度抒情化的语言表现得非常成功。以这批作品,何多苓将自己青春岁月的梦想与迷茫、快乐与感伤永远地留存了下来。

海滩 96×117cm 1992年

海滩 96×117cm 1992年

1992年,四十四岁的何多苓在美国博物馆看到中国传统绘画的原作而被震动。他惊叹于宋人山水花鸟和古代佛教造像中朴实又准确的写实主义,以及博大深沉的情怀,改变了以往对中国传统艺术的认识。他开始更加关注东西方文化在精神气质层面的异同,更加看重作品的气韵、神韵,在与西方绘画的对比中领悟着中国传统绘画的高妙。

狼 80×180cm 1996年

狼 80×180cm 1996年

在绘画上,何多苓通过做减法来逐一消除画面中不必要的因素,力求高度的简练、抽象化;同时,在画面中引入了许多中国古画的元素,如肌理、形象、场景、色彩以及笔触的皴法等。同样是象征手法,但诗歌意象转变为文化意象,使得绘画的气质有了明显改变。尽管这种使用中国传统符号的方式看起来似乎简单,但何多苓将这些基本元素抽象化了,而不是表面的模仿。同时,他开始体会油画用笔与国画用笔的微妙之处:“我的绘画跟真正的油画还是有距离的。我的画笔在画面上是游动的,不像传统油画讲究把笔触一笔一笔地都摆在结构上。我喜欢中国绘画艺术中的那些‘气韵生动’和‘似与不似之间’的感受,注重体现那种‘写意’和‘书写性’的特点,虽然我没有画过中国画,但是我完全可以体会到那种精神。以前我对国画是连看都不看的,但是现在就很注意了。作为一个中国人,是否到了一定的年龄,在血液中的那种传统文人的气质就有意无意地体现出来了?但我不是表面上去模仿国画,也不是在油画布上画国画,而是一种在精神上的自然而然的流露。”

今夕何年 98×118cm 1992年

今夕何年 98×118cm 1992年

在美国时,何多苓并未开始彻底转变,但他当时画的《今夕何年》就已经有了这方面的萌芽。画中整个人的造型有点中国式,室外室内的空间进行了不符合焦点透视规律和物理空间逻辑的重叠,这在他以往的作品中是不采用的。而且,这张画对他还有另一层意义:“比以往任何时候都更充满乡愁”。

迷楼系列‑春 160×120cm 1994年

迷楼系列‑春 160×120cm 1994年

1994年,回到中国的何多苓迅速开始着手创作“迷楼”系列——《春》《夏》《秋》《冬》。“迷楼”系列是何多苓绘画生涯中具有承前启后意义的作品:一方面我们可以从中看到乡土、怀斯、象征主义等所有何多苓前期绘画的痕迹,另一方面它开启了何多苓通过油画技法进入本土文化传统、根源的新境地。

迷楼系列‑夏 140x220cm 1994年

迷楼系列‑夏 140x220cm 1994年

《迷楼》抛弃了以往何多苓绘画中那种抒情的、诗意的、悲沉的情调,将西方诗歌、文学中的意象转换为中国传统文化元素,人文景观取代了他以往最擅长的自然景观。原先作品中偏于个人的、文学的、戏剧化的情感升华为生命的、文化的、时间流逝的悲意。

迷楼系列‑秋 160×120cm 1994年

迷楼系列‑秋 160×120cm 1994年

绘画的形式、笔法、视觉元素都与中国传统文化有关联,画面的整体气氛由原先光线上的“黯”转变为时间上的“古”。笔法不再像以前那种视觉可见的明确、谨密、笔笔轮廓明显,而是轻柔、涣散、虚平淡之中透露着笔力,如气之轻虚却并不模糊,仿佛有些国画中的“平涂”意味。

迷楼系列‑冬 110×180cm 1994年

迷楼系列‑冬 110×180cm 1994年

《迷楼》既像涵载精神自由、愉悦的永生之所,又彷佛是灵魂沉迷之地,生命与死亡意象缠绕在一起,暗示了何多苓在精神层面的矛盾复杂性,以及对生命更为深刻的思考和觉悟。《迷楼》之于何多苓,是他对于无声无息流淌的时间的更深的体会,交迭的古今空间在迷雾般的痕迹之中浮沉隐现,世界、生命在时间中显示出种种神秘性。

后窗no.2 130×160cm 1996年

后窗no.2 130×160cm 1996年

其后创作于1997年的“后窗”系列,越发体现出何多苓内心世界的东方文人气质。在逐步摸索表达传统文化意蕴的油画语言之后,何多苓开始在绘画中表述一个知天命之年的东方人面对生命的新感悟。“后窗系列”指向的并非欲望的放纵,而是“对酒当歌,人生几何,譬如朝露,去日苦多”的生命悲慨,其深意还是围绕着生命、时间这些永恒主题的。

手术后的身体 120×150cm2004年

手术后的身体 120×150cm2004年

飞行的婴儿no.3 120×150cm 2004年

飞行的婴儿no.3 120×150cm 2004年

2001年,何多苓开始画婴儿题材作品。他受到荷兰女画家杜马斯画的1.82米高的婴儿的启发,严格地按比例把1.6米高的人大概都画成1.1米左右,同时再把婴儿放到这个1.1米的框架里面去画。他把婴儿和成人的体积、空间、服饰全部抽离,脱离了参照物以后的婴儿和成人均被高度精神化,给人的视觉效果反而是成人很小,婴儿很大。

家庭no.3 100×120cm 2004年

家庭no.3 100×120cm 2004年

何多苓一直在思考这个很宏观的问题:生命与死亡。他对婴儿形象的选择,其中包含了生命、原初、归宿、重生等这些复杂的指向。“婴儿与我们是格格不入的,他不理解我们,我们也不理解他。比如我现在若是一个婴儿的话,我就不知道我在想什么。……因此我说婴儿的魅力就在于他实际上完全是另一个星球的生物。”

兔子森林 150×200cm 2010

兔子森林 150×200cm 2010

在2007年以来的作品中,何多苓又回到了自己1980年代对文学性和诗意的追求方向上,而且与1980年代相比更加复杂。对复杂性的追求,是他在这个年龄对世界、生命有了更深的体会和认识后的自然体现。一方面,在绘画的每个阶段他都追求竭尽自己所能,从而感觉什么都画过了;另一方面,以当下的阅历和眼光来看过去的作品,他又常常感觉有所不足,希望现在能有更深入的表现,能触及更深层次的思想和技艺。所以,他现在希望自己的作品能有非常晦涩的、象征意义绝对不明确的东西,这种东西融合了他的切身体验和冥想,是他对已知和未知的把握和摸索,但他或者不愿意明确解释,或者自己也说不清楚,在他通过绘画传达之后,观看者们可以根据自身的体验有更多的解读。自然与人的关系,或者说宇宙与生命的关系,是他多年来始终持续高度关注的中心问题,这种问题所具有的形而上性,在他当下的绘画中越来越明显,并因所触及的层面而与中国文人画越来越高度暗合。

山水间 150×200cm 2011

山水间 150×200cm 2011

此外,与之前追求的优雅而有时飘渺的诗意不同,他希望自己当下的作品能比原来虚设的、与当代生活没有关系的神秘主义更具有一种现实性,而且具有紧迫感,表现一些他对当今世界的思考,对人类和其它自然生命当前的生存状态、生存环境的思考。

落叶 120×150cm 2007年

落叶 120×150cm 2007年

他的很多作品都有了调侃或嘲讽等幽默因素,如《欧菲利亚》《兔子夏洛特》等。在他这个年龄,复杂的人生经历和持续的深入思考,让他对很多事物的看法逐渐发生了改变,曾经非常重视和推崇某些东西,如今已物是人非,但这些东西又依然挥之不去,甚至日常性地存在于他身边,让他无法视而不见。于是,当他重新或反复面对和表现它们时,有一种莫衷一是甚至啼笑皆非的复杂心理。这种心理体现于画面之中,就是一些调侃或嘲讽性因素。他认为自己在年轻时虽然情绪很饱满,但对世界、人生等的看法还是比较简单的,对以前作品中所流露的情绪,他自称为“自恋或青春期的英雄主义情结”。如今他越来越体会到世界的无尽复杂,体会到单纯理想与无常现实之间的种种不对位,那种让个人理想化的情绪和观念强加于现实之上的“强出头的阶段”,对他而言已经不复重现,对真实性的看重,使他用“客观性”和嘲讽性的要素替代了以前的自恋和英雄主义,但同样是用一种很优雅的方式将它呈现出来。

欧菲利亚 150×200cm 2009

欧菲利亚 150×200cm 2009

何多苓对他现在所“嘲讽”的对象其实是怀有复杂心理的。这些作品中所包含的嘲讽,既有对他人的嘲讽,又有自我嘲讽,但这种嘲讽并不尖锐刻薄,而是淡淡的和善意的,因为很多所谓幼稚、简单的理想虽然有着不切实际或片面、空泛之嫌,但却又是让人非常积极、热忱、充满活力的。也正是因为这种复杂心理,他一方面有意嘲讽自己所画的题材,但另一方面却依然让画面保持着他一贯的优雅。

兔子夏洛特 150×300cm 2011年

兔子夏洛特 150×300cm 2011年

在他的另一些新作中,他持续地肯定自己往昔所坚守的价值理念。《小翟和龙舌兰——向弗里达·卡洛致敬》中,将龙舌兰、玩偶与诗人翟永明并置,丝毫不含嘲讽成分,因为龙舌兰和神秘的玩偶正是在墨西哥女艺术家弗里达·卡洛工作室放置的,而且它们在墨西哥是很常见的。所以,这幅作品既是对弗里达·卡洛的致敬,又是对翟永明的致敬。

2008年四川汶川遭遇8.0级大地震后,他专门创作了《这个世界哭声太大,你不懂》和《小男孩在寻找他的声音》来纪念地震中的死难者。这些作品中延续着他以往作品中那种严肃而紧张的气息,又与现实的灾难联系起来,充满着对命运的无常和生命的脆弱的喟叹,以及对人类坚韧生存、顽强求索精神的肯定与期盼。

青春2007 160×360cm 2007年

青春2007 160×360cm 2007年

对画家而言,在心、手一体的高度投入状态中,绘画的笔触类似于身体的神经末梢,可以连接、贯注内心的细腻搏动。在何多苓这类非常注重写意性用笔的画家作品中,更是如此。何多苓如今的心境,明显地体现在他的用笔中。在他2007年以来的作品中,用笔越来越松动、放逸,以往作品中常见的短促而扭曲的线条逐渐消失,由此带来的微妙变化是:画面中神经质的紧张越来越淡去,整体气息越来越豁达、空灵。

这个世界哭声太大,你不懂 150×180cm 2008年

这个世界哭声太大,你不懂 150×180cm 2008年

小男孩在寻找他的声音 150×180cm 2008年

小男孩在寻找他的声音 150×180cm 2008年

他2007年的风景画《远眺贡嘎山》和《甲根坝》中,广袤的山脉和清朗的云天与丰富的色层、放逸的用笔一起构成了令人崇敬的博大意境,大自然在其中显示出了它的幽远深邃和勃勃生机。《克里斯缇娜》中,怀斯的枯黄草坡变为充溢着青春气息的绿地,健康美丽的女子轻快地奔跃于其上。《睡美人》《兔子森林》中充满着童话气息,精灵般的美丽女子在生机盎然的幽静山林中休养生息,山林既温柔地孕育、包容着她们,又潜藏着未知的神秘。《山水》中,淡淡的薄雾、破碎纷乱的山石、稚气的女孩和水中的负像,形成难以捉摸但又令人幽思、神往的张力结构,若隐若现着关于有序与芜杂、色与空的玄机。《兔子与飞毯》中,精灵女子在雾气烟岚中与芦苇、江水融为一体,宁静迷朦而幽远,与中国传统山水画的意境已高度相合。

惜春 150×200cm 2012年

惜春 150×200cm 2012年

这些作品中的意境,清冷而富含生机、沉静而幽远、淡泊而空灵。何多苓多年来所探求的神秘,如今越来越与勃勃生机、空灵、澄明等相关联。对他来说,所谓神秘就是一种不可知,而且还让人神往的东西。而艺术的最高贡献就在于:提供与激发起生命与宇宙的神秘和谐的不可言说的共鸣。这就是心灵最深处的“美”的颤动。