1937年抗日战争全面爆发,东南沿海相继沦陷,民族工业遭到严重破坏,抗日根据地及后方的物资极为匮乏。面对这样的严峻形势,美国国际友人埃德加·斯诺和海伦·斯诺提出建立“中国工业合作社”(简称“工合”)的构想,倡导“努力干,一起干”的合作精神,得到国共两党的支持。随后,中国“工合”运动在全国各地蓬勃发展,生产出大批军需民用物资,有力地支援了战时经济和抗战需求。

中国“工合”运动的口号:努力干,一起干!

1938年到1944年,作为抗战大后方的宝鸡就成为中国“工合”运动的发祥地。在宝鸡凤县建功立业的有两位传奇式的国际友人,这就是新西兰人路易·艾黎和英国人乔治·何克。

路易·艾黎1897年12月2日出生于新西兰斯普林菲尔德一位教师家庭,曾获惠灵顿维多利亚大学文学博士学位。1927年4月2日来到中国上海,加入上海马克思主义学习小组,支持中国共产党的革命活动。他与埃德加•斯诺、海伦•斯诺、宋庆龄等中外人士发起工业合作社运动,在各地宣传“工合”理念,推动“工合”事业。1939年初,前往西北地区的宝鸡、凤县,成立“工合”西北办事处与“工合”双石铺事务所,创办工业合作社。

路易·艾黎

乔治·何克,1915年1月26日出生于英国哈彭登的一个中产阶级家庭,1937年毕业于牛津大学。1938年2月,随姨妈环球旅行来到上海,开始了在中国的旅居生活。1938年6月,他以美国合众社自由撰稿记者的身份前往延安和晋察冀边区采访。参加“工合”后前往宝鸡,担任“工合”西北办事处英文秘书,不久又来到凤县双石铺担任“工合”培黎学校校长。

乔治·何克

秦岭腹地的陕西凤县,古称凤州,地处秦岭腹地,嘉陵江源头,是一个因凤凰而得名的地方。据《方舆胜览》载:凤鸣于岐,翔于雍,栖于凤。因此,凤凰飞翔的地方叫凤翔,凤凰栖息的地方叫凤州。

1938年8月5日,中国工业合作协会在武汉成立,路易·艾黎任代理总干事。他毅然放弃上海的安逸生活,全身心投入这项工作。他靠着两条腿和一辆自行车,跑遍16省,行逾3万公里,先后建立了“工合”东南、西北、西南办事处及所属合作社。

1938年到1942年“工合”发展时期,路易·艾黎既是项目设计人,又是工业合作社的组织者。既是争取外援的联络人,又是“工合”与政界的协调者。

1939年3月,路易·艾黎来到凤县双石铺。这里山高林密,地势险要。他以独到的眼光,认定双石铺依靠秦岭为屏障,不仅是“秦蜀咽喉、汉北锁钥”的战略要地,而且是通往西南、西北的交通枢纽,有着丰富的资源优势,是中国“工合”运动发展的理想基地。

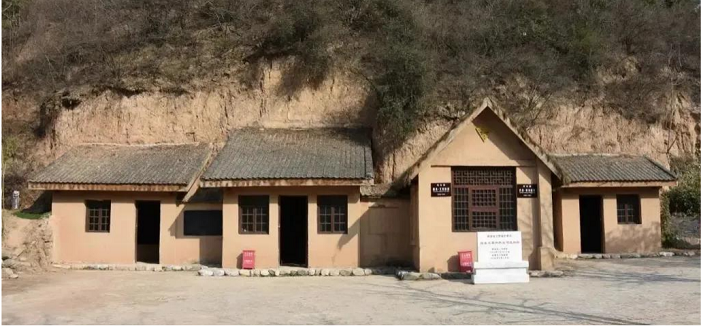

来到双石铺后,路易·艾黎出资并与帮工一起动手,在柏家坪山根挖了4孔窑洞,作为宿舍、灶房和办公室。在此后6年多的时间里,他就一直在这里工作和生活。

路易·艾黎与乔治·何克旧居

路易·艾黎与乔治·何克旧居的灶房

刚站稳脚跟,路易·艾黎就着手建立水力发电站。他知道,这是生产生活必不可少的一个环节。利用嘉陵江的水力资源,一座小型发电站很快竣工。双石铺这个山区小镇,有史以来第一次通电照明。同时,也为工业合作社的生产提供了动力。群众高兴地说:“洋博士为我们带来了光明!”

路易·艾黎成立的“工合”双石铺事务所,努力从事组社工作,工业合作社很快发展到23个。主要从事机器、纺织、织布、缝纫、制革、军鞋、采矿、采木、耐火砖、陶器、泥木、砖瓦、磨面、试验等14个项目,并设有供销处。机器社是西北较大的军工厂,不仅能制造钢磨,还能制造手枪、步枪和弹药。纺织社主要生产军毯、被服。这些军需民用产品,接连不断运往抗战前线和抗日根据地。

凤县双石铺“工合”机器社的车床、磨床、铣床和牛头刨

凤县双石铺“工合”机器社正在生产枪支

1940年2月,路易·艾黎又在双石铺组建了生产合作社联合社,将各社的生产、供销系统地联系起来。其后还成立了凤县黄牛铺和甘肃徽县两个通讯处,以便对区内各合作社的联系与指导。

根据“工合”运动发展的需要,双石铺成立了“工合招待所”。1943年至1944年,周恩来、邓颖超夫妇从重庆往返延安时,曾两次在这里留宿,与路易·艾黎商讨“工合”事宜,指导“工合”发展。

建立工业试验所,是“工合”西北办事处组社之外的一项重大合作项目。试验所原是陕西省建设厅附属的一个试验机构,因资金短缺一度停办。经路易·艾黎周旋改由两家合办,正式签署了有关合作的6项协议。合办后即由西安迁往双石铺,重新开始工作。这样,“工合”便有了一所惟一在西北运转的测试实验室。

随着工业合作社数量增加和人员增多,路易·艾黎决定在双石铺设立比较完善的工合医院。他特意聘请了一位教会学校毕业的青年担任双石铺工合医院院长。工合医院成立后,为贫民、难民、穷人做了大量的免费医疗。据统计,医院开办不到一年时间,就接待门诊病人4092人、出诊病人252人,被凤县群众赞誉为“济世救人的工合医院”。

路易·艾黎在大力发展工业合作社的同时,十分重视教育。他经常组织一些教育讲座和训练活动,先后办起社员训练班、妇女纺织训练班,还办起夜校、工合小学及附属幼儿园。1940年建起了西北第一所培黎学校——双石铺培黎学校,取意“为黎明而培训”,表达了路易·艾黎为迎接新中国诞生而培训人才的美好愿望。

路易·艾黎向培黎学校的学生讲解内燃机结构

创办培黎学校的目的是把双石铺作为“工合”的一个培训中心,为抗战培养一批新型的技术人才。首届招生80余人,开设6门基础课、5门专业课。建校之初,几位校长先后离职。1942年3月,路易·艾黎推举乔治·何克担任双石铺培黎学校校长。

路易·艾黎自己终身未婚,却收养了不少贫苦百姓和革命先烈的后代,并竭尽全力将他们抚养成人,培育成才。路易·艾黎将这些孩子称为“迎接黎明的人”,勉励他们为新中国奋斗。培黎学校的学生说:“在我们心里,艾黎不是一个伟人,而是我们的父亲。”

乔治·何克是路易·艾黎举荐来双石铺的“工合”帅才。两人紧密协作,相互配合,为着一个共同目标努力奋斗。路易·艾黎评价说:“在8年抗战的漫长岁月里,对于乔治·何克来说是度过了整整的一生。他由中国革命的鲜血和激情浇灌的一棵幼小树苗,长成了坚实的大树。”“他是中国人民和英国人民之间的纽带,他的英名永存。”

乔治·何克与培黎学校的学生在一起

乔治·何克最初担任西北工合办事处英文秘书时,就以满腔热情投入“工合”事业。他考察合作社发展情况,足迹遍及陕西、甘肃、山西、河南等地。大家都称他为“亲爱的同工”,而他说自己“是与工合结婚了!”“虽然身体疲劳,但想到是为大多数人服务,精神是愉快的!”。他到处收集素材,写了大量报道,反映“工合”社员的现状和取得的成就,为国际工合促进委员会提供了第一手资料。

1940年冬,乔治·何克花了3天时间,把400吨羊毛分别送到甘肃和陕西的纺织合作社用于制作军毯。在考察天水的合作社后,他骑着自行车从天水一路向北,到了以棉纺织业著称的秦安县。1941年1月,乔治·何克又到兰州考察合作社,并在《工合通讯》上发表《边陲的毛纺工业》一文。他在查看潼关以北民众抗灾救灾情况之后说:“现在,我才深深了解了这片土地和人民。我知道这些才是真正的中国人民。”“直到今天,我才幡然醒悟,人民,只有人民才是真正的英雄。”

乔治·何克担任培黎学校校长之后,尽心尽力投入学校建设,为学校制订教学计划,撰写各类报告。他克服困难,艰苦奋斗,以身作则,使学校工作很快走上正轨。他把主要精力放在如何为“工合”培养合格的技术人才和管理干部方面,努力培养学生的主人翁意识和集体主义精神。他不仅是校长,也是代课教师和学生辅导员。经常带领学生学习机械制造与维修,和学生一起下车间参加劳动。

培黎学校的学生在车间参加劳动

为了锻炼学生的实际工作能力,乔治·何克引导学生办起了消费合作社,学会自己采购与销售,使他们在实践中掌握管理技能。同时,想方设法建起了纺织组和机械组,并根据学生的文化基础将全校学生分成3个组,分别授课。学生们上午在教室学习,下午参加社会实践,做到理论联系实际,在实践中提高技能和本领。

乔治·何克一直单身。出于对一名抗战烈士的敬佩之情,承诺并收养了四个遗孤。他以“父亲”的仁爱,为他们做饭、洗衣、洗澡,送他们上学,为他们辅导功课,关照他们健康成长。

凤县双石铺见证了中国“工合”运动最鼎盛、最辉煌的一段历史。路易·艾黎与乔治·何克为双石铺带来了工业的概念,使这个秦岭深处的山乡成为工业重镇,在西北乃至全国产生了很大影响。

抗日战争后期,国民党顽固派极力反对“工合”运动。当地政府以“通共”之名先后逮捕了“工合”西北办事处36名工作人员。路易·艾黎与乔治·何克被他们当作危险分子,秘密监视,并设法“调离该地”。双石铺培黎学校也受到当地政府的百般刁难。

在这种恶劣环境下,路易·艾黎与乔治·何克感到“不可能再在秦岭的双石铺工作下去了”。经过商议,决定将双石铺培黎学校迁往甘肃山丹。

1944年冬天,路易·艾黎先期到达山丹,选择校址,安排修整教室、宿舍。11月中旬,第一批33名学生和几名教师带着被褥和较轻的设备,离开双石铺。他们一路顶风冒雪,翻山越岭,终于在12月25日“圣诞节”到达甘肃山丹。1945年1月20日,乔治·何克带领30个学生和3名教师及部分机器,乘坐5辆马拉板车和一辆卡车撤离双石铺,于1945年3月10日到达目的地。

培黎学校师生告别凤县双石铺前往甘肃山丹

培黎学校迁至甘肃山丹后更名为山丹培黎学校,一度发展到600人的规模,设有近20个专业组。培黎学校的学生服从需要,奔赴各个战场、各条战线,为中国的革命和建设事业贡献了自己的力量。

毛泽东、周恩来、彭德怀等中国共产党领导人,对中国“工合”运动为支持中国共产党和人民军队作出的重要贡献给予高度赞扬。毛泽东曾说:“在华北游击区和西北接近战区的地方组织建立工业合作社……对我们的斗争贡献之大,将是不可估量的。”1939年至1940年,路易·艾黎先后两次去延安并见到毛泽东。毛泽东十分赞成设立延安工合事务所,在延安建立工业合作社。此后,毛泽东又派刘鼎、陈康伯、黎雪、赵一峰等人从延安前往宝鸡、凤县双石铺,帮助路易·艾黎制订西北“工合”规划,推动西北“工合”发展。

1960年,毛泽东主席邀请路易·艾黎、埃德加·斯诺到家里作客

1939年9月,“工合”创始人、《红星照耀中国》作者埃德加·斯诺亲临凤县考察,称赞双石铺为“模范工合城”。海伦·斯诺在《中国为民主奠基》一书这样评价双石铺:“中国工合是意识到这个村庄潜在商业重要性的第一个战时组织。‘工业繁荣’使得这个村庄在陕西这一地区,成为广泛的市场。”

1939年夏天,著名作家老舍途经凤县和宝鸡时,在他的长诗《双石铺——宝鸡》中这样写道:“这应运而生的双石铺,吞吐着陕甘川三省的运输,把关中和天水的公路合在一处。义民们,炮火与耻辱把昨天结束。忍着流离,忍着饥苦,却不忍受屈膝与屈服。”

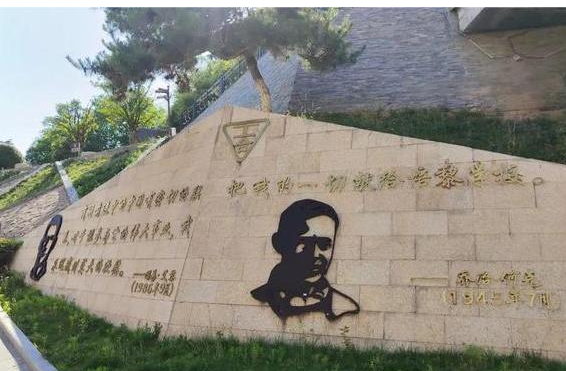

凤县人民永远铭记路易·艾黎与乔治·何克

1945年7月 22日,乔治·何克因劳累过度和破伤风感染在山丹不幸去逝,时年30岁。他在中国经历了八年艰苦卓绝的战争年代,为中国“工合”献出青春年华,却未能等到新中国成立的那一天。

1987年12月27日,路易·艾黎在北京溘然长逝。他90年的人生有60年是在中国度过的。他始终坚定不移地同中国共产党站在一起,为中华民族倾尽毕生精力,受到中国人民的尊敬和爱戴。

路易·艾黎与乔治·何克把自己的一生献给了中国人民的革命事业,死后依然长眠在他们生前热爱的土地上。位于甘肃山丹的艾黎与何克陵园青松翠柏,庄严肃穆。南侧为艾黎墓,北侧为何克墓,高大的纪念碑上镌刻着邓小平的题词:“伟大的国际主义战士永垂不朽”。

路易·艾黎与乔治·何克依然长眠在他们生前热爱的土地上

2014年11月21日,习近平主席在新西兰各界举行的招待会上指出:“路易·艾黎先生1927年远赴中国,将毕生献给了中国民族独立和国家建设事业。”“路易·艾黎在中国大地上见证并亲历了新中国的成长和发展。” 2015年10月 20日,习近平主席在出席英国女王伊丽莎白二世举行的欢迎晚宴上致辞说:“一位中文名字叫作何克的英国记者,积极投身中国人民抗日战争,不仅撰文揭露日本侵略者暴行,还担任陕西双石铺培黎学校校长。”2017年4月20日,习近平主席在给中国工合国际委员会、北京培黎职业学院回信中提出,要发扬传承艾老“努力干,一起干”的工合精神,积极开展国际文化交流,谱写国际友谊新篇章,为促进世界和平与发展、构建“人类命运共同体”作出新的贡献。

2018年8月,凤县政府投资在双石铺建立了“中国工合运动纪念馆”,同时对路易·艾黎与乔治·何克旧居进行保护。县城的三条街也分别命名为“艾黎路”、“何克路”、“工合路”。

凤县双石铺“中国工合运动纪念馆”

凤县双石铺“中国工合运动纪念馆”现在已经成为爱国主义教育基地、抗日战争教育基地、世界反法西斯战争国际合作展示窗口。

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,来自全国各地的游客纷纷前来“中国工合运动纪念馆”参观,寻访两位伟大的国际主义战士的足迹,领略“工合”运动的丰功伟绩,重温抗日战争的光辉篇章。

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页